このところ、ブログを休んでいました。この2日間、確定申告の作成で一悶着していて、ブログネタから遠ざかっていました。退職時以来の申告では久しぶりに経理観が蘇りました。まあ、これから先はしばらくは用はないでしょうから、早く忘れて元の生活リズムに戻そうと思っています。そこで早速、今日は志賀高原にスキーに行ってきました。今回はご近所さんを交えて4人とアウタロウの行脚となりました。いつもは至って静かな車内でしたが、今日は会話が弾みアウタロウもさぞ驚いたことでしょう。ところで、スキー場は雪が少なかったもののまだ春スキーが十分楽しめる雪質でした。ベストシーズンほどではありませんでしたが、ヤケビや奥志賀高原の山の上では足を踏み込めばキュッ、キュッという乾雪パウダー特有の音がして、スキー操作も楽でした。変わったことと言えば、奥志賀は経営者が変わったようで、いつもよりも賑わっていてボーダーや外国人も目立ってました。朝の駐車は甘く見ていたのが災いして、八時半をまわってジャイアントスキー場に行ったところ、満車で留められず、奥のプリンスホテル・南館に止めました。今回のアフタースキーでは志賀高原の木戸池温泉に浸かり、すっかりリラックスして帰宅しました。今日は家から往復227kmの行楽です。アウタロウもご苦労様でした。

このところ、ブログを休んでいました。この2日間、確定申告の作成で一悶着していて、ブログネタから遠ざかっていました。退職時以来の申告では久しぶりに経理観が蘇りました。まあ、これから先はしばらくは用はないでしょうから、早く忘れて元の生活リズムに戻そうと思っています。そこで早速、今日は志賀高原にスキーに行ってきました。今回はご近所さんを交えて4人とアウタロウの行脚となりました。いつもは至って静かな車内でしたが、今日は会話が弾みアウタロウもさぞ驚いたことでしょう。ところで、スキー場は雪が少なかったもののまだ春スキーが十分楽しめる雪質でした。ベストシーズンほどではありませんでしたが、ヤケビや奥志賀高原の山の上では足を踏み込めばキュッ、キュッという乾雪パウダー特有の音がして、スキー操作も楽でした。変わったことと言えば、奥志賀は経営者が変わったようで、いつもよりも賑わっていてボーダーや外国人も目立ってました。朝の駐車は甘く見ていたのが災いして、八時半をまわってジャイアントスキー場に行ったところ、満車で留められず、奥のプリンスホテル・南館に止めました。今回のアフタースキーでは志賀高原の木戸池温泉に浸かり、すっかりリラックスして帰宅しました。今日は家から往復227kmの行楽です。アウタロウもご苦労様でした。

志賀高原スキー場に行ってきました

満開宣言、吉野の桜

昨日は5月並みのバカ陽気で安曇野・穂高では最高気温が21.2℃でした。ところが、本日の同時間帯は1.2℃と24時間で丁度20℃の落差です。昨日はストーブ無しの暖房要らずでしたが、今日は昼間からストーブを焚きました。激変する戸外ですが、家の中では桜が咲きました。先日、ご近所さんからいただいた吉野の桜で、固いツボミだった小枝が数日で満開となりました。今日は午前中から雨で、午後には積もらない雪となりました。どんよりとした空でアウタロウを連れ出す気分にもなれません。でも、洗面台の脇で元気いっぱいに咲く桜を眺めると、なんとなくウキウキ気分になるので、不思議なもんです。今日は家の中で、桜見物だ。アウタロウよ、今日は休んでくれ!

昨日は5月並みのバカ陽気で安曇野・穂高では最高気温が21.2℃でした。ところが、本日の同時間帯は1.2℃と24時間で丁度20℃の落差です。昨日はストーブ無しの暖房要らずでしたが、今日は昼間からストーブを焚きました。激変する戸外ですが、家の中では桜が咲きました。先日、ご近所さんからいただいた吉野の桜で、固いツボミだった小枝が数日で満開となりました。今日は午前中から雨で、午後には積もらない雪となりました。どんよりとした空でアウタロウを連れ出す気分にもなれません。でも、洗面台の脇で元気いっぱいに咲く桜を眺めると、なんとなくウキウキ気分になるので、不思議なもんです。今日は家の中で、桜見物だ。アウタロウよ、今日は休んでくれ!

アウタロウ・レポート【乗り心地】

我が家にやってきたアウタロウは22日目に、走行距離が2000kmを突破しました。今日は初めて、うちのオバはんが一人でアウタロウを連れ出して松本に買い物に行ってきました。走行距離は31kmのEV100%走行で、まだEV残表示が20kmの余力を残しての帰還でした。経費は今夜の充電代で明日には分かりますが、おそらく80円台だと思います。世の中のアウトランダーPHEVユーザーがネットで発信している情報には今日のような日常走行の記載をよく見かけます。近場を毎日走ってもガソリン要らず、だと..。

我が家にやってきたアウタロウは22日目に、走行距離が2000kmを突破しました。今日は初めて、うちのオバはんが一人でアウタロウを連れ出して松本に買い物に行ってきました。走行距離は31kmのEV100%走行で、まだEV残表示が20kmの余力を残しての帰還でした。経費は今夜の充電代で明日には分かりますが、おそらく80円台だと思います。世の中のアウトランダーPHEVユーザーがネットで発信している情報には今日のような日常走行の記載をよく見かけます。近場を毎日走ってもガソリン要らず、だと..。

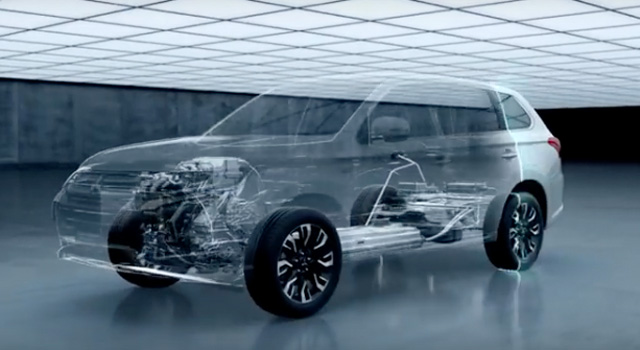

ところで今日のテーマはアウタロウの乗り心地です。この車は前のエクストレイルよりもひと回り大きく車重だけでも1.9トン近くもあって、ずっしりとしています。その分、軽快なフットワークと言うよりも、重量級の装甲車のような走りです。重いバッテリーが座席の下に配置されていて、重心が低くコーナリングの安定感が体感できます。フルタイム4WDなので、FFのような車を引っ張る感じではなく、またFRのような車を前に押し出すような感触もなくて、車を丁度よく駆動しているような感覚が味わえます。車重は重いですが、アクセルには機敏に反応し、エコモードとノーマルモードのスイッチ切替えでノーマルにすると、ペダルを半分も踏み込まないうちに一気に加速します。他の車でスポーツモードなどのスイッチ切替えがあるものを試乗しましたが、アウタロウのモード切替は十二分に加速感の違いを体感できます。車重を感じながらもエコモードであってもキビキビした走りができるので、市街地ではエコモード、郊外で本来のアクセリングを楽しむにはノーマルモードにするなど遊べる車です。サスペンションはSUVなので、本来は硬めの乗り心地なのでしょうが、18インチホイールのノーマルタイヤに対して、冬場のスタッドレスを16インチホイールのタイヤにして扁平率を厚くしたためか、ましてやスタッドレス特有のゴム感が更に顕著に加わって、路面を捉えた乗り心地はちょっぴり不満です。特に、少しでこぼこした悪路になると、何やらダッチロールのような揺れを感じます。タイヤ代を抑えるため、スタッドレスのホイールをインチダウンしたのが影響したのかどうか、この先、ノーマルタイヤに切替た時、また観察してみようかと思っています。

写真はカタログではほとんど見かけないエンジンルームを撮ったもので、見るからに複雑なメカがところ狭しとアセンブルされていて、壮観な感じがします。おとなしそうなアウタロウも内部では、実は几帳面でデリケートなのだ!

奈良井宿に行ってきました

たまには五平餅でも食べようと思い立ち、塩尻市の奈良井宿まで行ってきました。今日まではうちのオバはんは外出していて、私とアウタロウの二人三脚です。行きは途中まで国道19号と並行している奈良井川沿いの一通の道を中心に走って、家から目的地までは54kmでした。EV走行は塩尻市街から先の41km地点でバッテリーが無くなり、エンジン・アシストとなりました。奈良井宿の手前にある「木曽ならかわ」の道の駅で20分ほど充電をしました。三菱のディーラーでは20分の充電代は100円ですが、一般の施設では240円です。今日の外充電では29kmのEV走行だったので、実質ではガソリン代とあまり差はないようです。写真は今日の奈良井宿の様子で、観光客はまばらでした。入り口の駐車場にアウタロウを停めて来たのですが、これなら沿道を走ってアウタロウに古き時代へタイムスリップさせてもよかったなあ、と感じました。帰りは同じ道を走ってもなんなので、朝日村、山形村を経由して戻り、行きよりも長い61kmを走りました。道は狭かったのですが、何とものどかな風景でした。一昨日の給油に引き続いて、今日も給油したところ2.35Lほどの少量で、EV走行を除いたエンジンでの燃費は17.4km/Lでした。外充電よりもガス代の方が安かったことになります。経済性はともかく、まあいろいろと経験してみようかと思っています。

たまには五平餅でも食べようと思い立ち、塩尻市の奈良井宿まで行ってきました。今日まではうちのオバはんは外出していて、私とアウタロウの二人三脚です。行きは途中まで国道19号と並行している奈良井川沿いの一通の道を中心に走って、家から目的地までは54kmでした。EV走行は塩尻市街から先の41km地点でバッテリーが無くなり、エンジン・アシストとなりました。奈良井宿の手前にある「木曽ならかわ」の道の駅で20分ほど充電をしました。三菱のディーラーでは20分の充電代は100円ですが、一般の施設では240円です。今日の外充電では29kmのEV走行だったので、実質ではガソリン代とあまり差はないようです。写真は今日の奈良井宿の様子で、観光客はまばらでした。入り口の駐車場にアウタロウを停めて来たのですが、これなら沿道を走ってアウタロウに古き時代へタイムスリップさせてもよかったなあ、と感じました。帰りは同じ道を走ってもなんなので、朝日村、山形村を経由して戻り、行きよりも長い61kmを走りました。道は狭かったのですが、何とものどかな風景でした。一昨日の給油に引き続いて、今日も給油したところ2.35Lほどの少量で、EV走行を除いたエンジンでの燃費は17.4km/Lでした。外充電よりもガス代の方が安かったことになります。経済性はともかく、まあいろいろと経験してみようかと思っています。

ところで、今日の五平餅はイマイチで、今度は高山のみたらしダンゴでも食べに行こうか、とも思っています。エコドライブになったとは言え、餅やダンゴも高くつきますわい..。

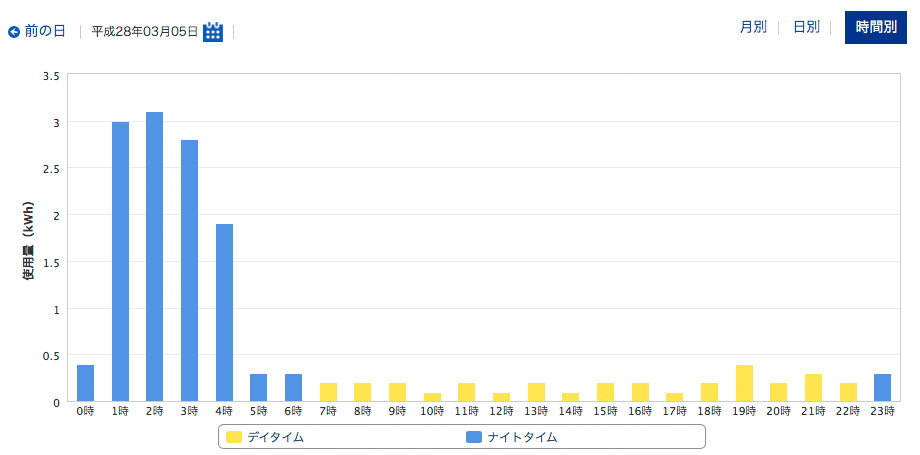

中部電力、カテエネHP

先月から深夜の電力が安いタイムプランに契約変更し、中部電力のホームページで個人の使用実績が分かるように「カテエネ」と言うサイトに登録しました。個人情報のページをいろいろとを見ていたら、1日24時間の時間毎の使用実績が分かるグラフに遭遇しました。以下のグラフが、前日3月5日のデータです。車のナビで充電時間を予約設定し、充電ケーブルのプラグを差し込んでおくと、深夜に勝手に充電しますが、確かに深夜1時から充電が開始していることが分かります。こうしてグラフを見ると、車の充電はダントツに電気を使っているのですね。先月実績の電気料金は家計にインパクトがないのを確認済みですが、グラフだけから判断すると怖いくらいに見えるので不思議です。このところ車が主役の毎日ですが、我が家の電気も車、様さまのようです。

カテゴリー: IT/PC/HP関連

コメントする

アウタロウと里帰り

今日はアウタロウを引き連れて、と言うかアウタロウに乗って郷里の群馬に行ってきました。うちのオバはんもしばらく里帰りしていて、別行動です。アウタロウにとっては初めての県外と思いしや、この前に出かけた浅間山の周遊で、すでに群馬県の嬬恋村を巡ってきたので、それ以来の遠出です。朝の7時前に出発しましたが、幾分暖かくなってきたとは言え道中の車外は1〜2℃と低く、今回は暖房を入れました。行きは一般道で郷里の藤岡まで行き、帰りはそのままUターンして途中の佐久南インターから安曇野まで高速道で帰ってきました。行きの長野県内は零下近い気温でしたが、県境の内山峠あたりから温度が5〜6℃になり坂を下った下仁田では10℃ほどになって、群馬は温暖なことを改めて感じました。写真は帰りの山道で撮ったアウタロウのコンソール画面です。写真の中央部分はメニュー切替え画面の一例で、燃費の平均値とEV比率を示しています。平均値と言っても、コロコロと表示が変わって、リアルタイムでかなりダイナミックな変化が見られます。昨日と今日の最後に給油してみましたが、今日1日の運転では総距離が353km、うち高速道路が97kmで、出だしのEVのみの走行距離が35kmとあまり伸びず、充電分を含まないガソリン走行の燃費は14.4km/Lでした。メーカーのカタログ値では、それぞれが 60.8km, 20.2km/Lとなっていて、かなりの差があります。そこで、アウタロウにこんな電費や燃費なのか、と追及してもアウタロウは何も語ろうとしません。都合が悪い時もそうでない時も、どこまでも寡黙なのです。カタログ値との差、まあ世の中の車、皆似たようなことが言えるのではないでしょうか...。

今日はアウタロウを引き連れて、と言うかアウタロウに乗って郷里の群馬に行ってきました。うちのオバはんもしばらく里帰りしていて、別行動です。アウタロウにとっては初めての県外と思いしや、この前に出かけた浅間山の周遊で、すでに群馬県の嬬恋村を巡ってきたので、それ以来の遠出です。朝の7時前に出発しましたが、幾分暖かくなってきたとは言え道中の車外は1〜2℃と低く、今回は暖房を入れました。行きは一般道で郷里の藤岡まで行き、帰りはそのままUターンして途中の佐久南インターから安曇野まで高速道で帰ってきました。行きの長野県内は零下近い気温でしたが、県境の内山峠あたりから温度が5〜6℃になり坂を下った下仁田では10℃ほどになって、群馬は温暖なことを改めて感じました。写真は帰りの山道で撮ったアウタロウのコンソール画面です。写真の中央部分はメニュー切替え画面の一例で、燃費の平均値とEV比率を示しています。平均値と言っても、コロコロと表示が変わって、リアルタイムでかなりダイナミックな変化が見られます。昨日と今日の最後に給油してみましたが、今日1日の運転では総距離が353km、うち高速道路が97kmで、出だしのEVのみの走行距離が35kmとあまり伸びず、充電分を含まないガソリン走行の燃費は14.4km/Lでした。メーカーのカタログ値では、それぞれが 60.8km, 20.2km/Lとなっていて、かなりの差があります。そこで、アウタロウにこんな電費や燃費なのか、と追及してもアウタロウは何も語ろうとしません。都合が悪い時もそうでない時も、どこまでも寡黙なのです。カタログ値との差、まあ世の中の車、皆似たようなことが言えるのではないでしょうか...。

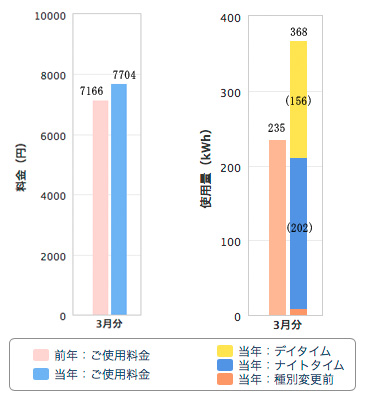

3月度(2月実績)の電気代

昨日、電力会社の検針があって、本日からWeb上で詳細データが見れることになりました。早速、該当のHPを調べて3月分(2月実績)の電気代の画像をコピー編集したのが右のグラフです。深夜帯に車の充電を先月から始めましたが、車のモニターから算出した2月度の充電量は120kWhでした。昨年実績値にこの数値を入れると355kWhですので、今回の2月度実績(368)は妥当なところです。昨年の同時期に比べて電気使用量は57% (368/235)アップしましたが、料金は8% (7704/7166)アップ止まりとなって、すごくお得感があります。まあ、2月の充電は納車からの半月分なので、この先はもう少し充電代は増えることになりますが、家計へのインパクトはなさそうなのでホッとしました。何やら、2月4日に電気の契約を従来からタイムプランに変更した効果で、半月分の充電代が相殺されてタダ乗りできたような気分です。ヨッシャ!

昨日、電力会社の検針があって、本日からWeb上で詳細データが見れることになりました。早速、該当のHPを調べて3月分(2月実績)の電気代の画像をコピー編集したのが右のグラフです。深夜帯に車の充電を先月から始めましたが、車のモニターから算出した2月度の充電量は120kWhでした。昨年実績値にこの数値を入れると355kWhですので、今回の2月度実績(368)は妥当なところです。昨年の同時期に比べて電気使用量は57% (368/235)アップしましたが、料金は8% (7704/7166)アップ止まりとなって、すごくお得感があります。まあ、2月の充電は納車からの半月分なので、この先はもう少し充電代は増えることになりますが、家計へのインパクトはなさそうなのでホッとしました。何やら、2月4日に電気の契約を従来からタイムプランに変更した効果で、半月分の充電代が相殺されてタダ乗りできたような気分です。ヨッシャ!

カテゴリー: IT/PC/HP関連

コメントする

アウタロウ・レポート【電池パワー】

納車から約半月、走行距離1000kmを超えたところで、アウタロウのコンソール画面に1ヶ月点検のアラームが点灯し、昨日、ディーラーで点検を済ませました。アウタロウの最大の特徴は充電できるところでしょう。バッテリー容量が12kWhで、AC200V-3kWの家庭用充電器でフル充電に4時間とカタログにあります。実際にEV走行でバッテリーを使い切り、ここ半月は深夜に充電することが日課のようでした。深夜電力の単価を設定しておくと毎回の充電料金がナビに表示されますが、実績は127円もしくは128円の時が多く、逆算すると充電時間は3.15時間、充電量は9.5kWh相当です。フルキャパの12kWhに対し、実際にはフルに使い果たすことはなくエンジンを回しながらバッテリーの残量をキープしてハイブリッド走行する仕組みになっているようです。一般のハイブリッド車ではバッテリー容量が1〜2kWh仕様がほとんどのようで、うなずけます。つまり、アウタロウは余剰の9.5kWhで走る電池車なのです。まずは優先でこの電池容量を使い切るとエンジンによるハイブリッド車となりますが、実際にはもう少し複雑なようです。一気に加速したり、エアコンの急速運転などをするとエンジンが始動します。おそらく、一気にバッテリーが減ってしまうのを補充するのでしょう。経験上では、エコ運転モードのスイッチをONして、暖房を切ってシートヒーターのみでおとなしく運転すると、EV走行100%が維持できて約9.5kWhまで消費することができました。パネル上はEV走行できる残りの距離数をリアルタイムで表示していて、市街地や山道など道路状況で異なりますが、40〜50kmほどがエンジンを全く使わずに走行した距離でした。とどのつまり、深夜料金で128円、ガソリン約1L相当で40〜50kmは走れるということになります。これは凄いことなのですが、そういいことづくめでないことも次第と分かってきました。経済性については後日、データを整理して纏めてみようと思っています。

安曇野・穂高、2月度気象データ

ブログ人の住む安曇野・穂高の2月がどんな天候だったか、例によって気象庁のローカルデータをExcelでグラフ化してみました。2月の前半は例年並みか少し低い気温でしたが、後半は少し高めだったようです。雨量は例年並みで、降った日の気温が高かったので、いずれも雨だったので助かりました。確か、2月14日に降った多量の雨で、先月の大雪で根雪となっていた雪がなくなりました。2月末には春の嵐の風も吹いて、少しずつ春の足音が聞こえてくるかのようです。スキーシーズンもそろそろラストでしょうか、一抹の寂しさを感じるこの頃です。

今度のアウタロウのナビでは高速道路のETC走行の履歴が見れるようです。先日、ETCを使ったので、その履歴を見たところ、アウタロウで走った以外にも前の車の履歴も表示され、びっくりしました。写真は日別の料金を表示したもので、納車前のデータもあります。今回のナビ仕様では100件分までの履歴が見れると取説にはありましたが、一体、どのようにデータ管理しているのか不思議な世界でした。

今度のアウタロウのナビでは高速道路のETC走行の履歴が見れるようです。先日、ETCを使ったので、その履歴を見たところ、アウタロウで走った以外にも前の車の履歴も表示され、びっくりしました。写真は日別の料金を表示したもので、納車前のデータもあります。今回のナビ仕様では100件分までの履歴が見れると取説にはありましたが、一体、どのようにデータ管理しているのか不思議な世界でした。