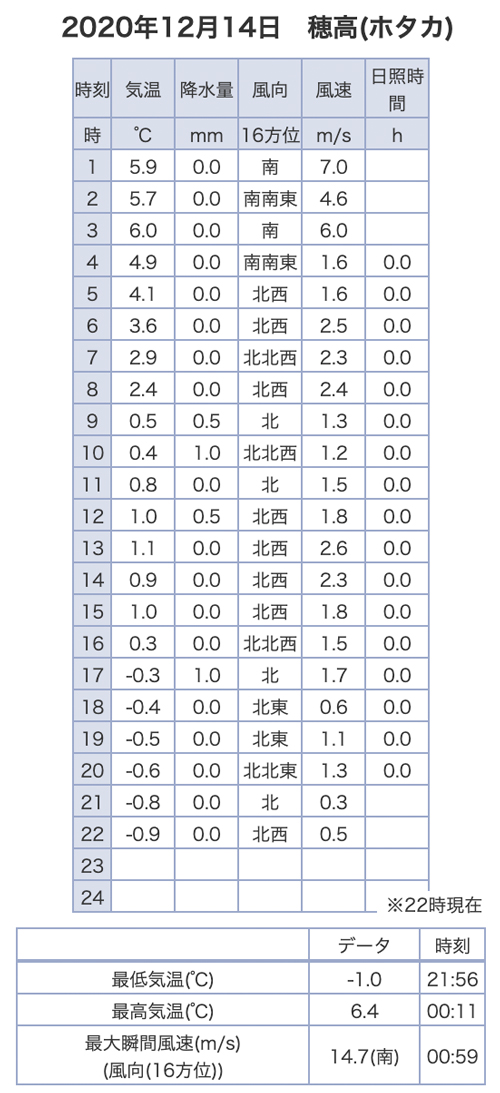

今日の安曇野は朝から曇天、最低気温は-1.7℃、最高は2.2℃と真冬日に近い寒さでした。昨夜来、周りの山は雪化粧で、景色を楽しむついでにこの秋オープンしたスタバ塩尻店にうちのオバはんとドライブしてきました。道中の様子を写真4枚ほど以下に添付しました。平地はほとんど積もらなかったのですが、山は結構白さが目立ちました。スタバは昨日今日が年数回あるサービスデーで、モバイルオーダーすると1杯の料金で同じものをもう1杯提供してくれるということでした。私はコーヒー派ではないのですがたまには飲もうかと、タダ乗りに出かけた次第です。塩尻店は市内唯一のスタバが開店したようで、様子見してきました。外観、内装とも昨年末にオープンした安曇野豊科店とよく似た感じで、まあくつろげました。モバイルオーダーですが、スマホでオーダーすると5分程度で準備が完了し、直行した店内で待たされることなく持ち帰りや店内で飲めるようで、コロナの3蜜対策の一環なのかもしれません。まあ、今日の店内は空いていましたけど、首都圏では便利なサービスなのかも知れません。買い物して戻ると、山は一層白さが増していました。今週は雪模様の天気が続くようで、この先どうなりますやら..。

- 雪景色の中、いざ出発

- スタバ塩尻店に到着

- 店内の1ショット

- 戻りました

松本市図書館の新刊コーナーにあった掲題の本を読んだ。巻末の筆者紹介に「現代フランスを代表する作家の一人で、夏目漱石や大江健三郎にも造詣が深い」とあって、この作家の日本通に興味を覚えた。だが、本書はとても難解で途中放棄しようかと何度も思ったが、先月も類似の現象で他作家の2冊を放棄した経緯があって、今回は何としても読破しようと心に誓った。読み終えて、やはり消化不良の感が否めなかった。分厚いボリュームの中で多くのエピソードが出てくるが、例えば迷い猫が姿を消したがその後が釈然とせず、火事現場で出会った男女とその後の関係がはじまるが尻切れトンボに終わり、全体を通じて脈略のなさを痛感した。テーマは何だったのだろう、と想像するに巻末の訳者解説に「本書は消失をめぐる物語である。すべてには始まりがあり終わりがある。『すべては消え去る運命にある』著者は、わたしたちの目の前にある現実を描きながら、そのまなざしは目に見える現象を超えて、この世界が存在することの神秘を見透す」とあり、妙を得た感がした。これが筆者の諦観、死生観なのだろうと思いを巡らせた。この数週間、悪戦苦闘の読書だったが、最後は「過去や現在そして未来の混沌をフィロソフィー風に描き出した本書の内容」に納得できた感がした。

松本市図書館の新刊コーナーにあった掲題の本を読んだ。巻末の筆者紹介に「現代フランスを代表する作家の一人で、夏目漱石や大江健三郎にも造詣が深い」とあって、この作家の日本通に興味を覚えた。だが、本書はとても難解で途中放棄しようかと何度も思ったが、先月も類似の現象で他作家の2冊を放棄した経緯があって、今回は何としても読破しようと心に誓った。読み終えて、やはり消化不良の感が否めなかった。分厚いボリュームの中で多くのエピソードが出てくるが、例えば迷い猫が姿を消したがその後が釈然とせず、火事現場で出会った男女とその後の関係がはじまるが尻切れトンボに終わり、全体を通じて脈略のなさを痛感した。テーマは何だったのだろう、と想像するに巻末の訳者解説に「本書は消失をめぐる物語である。すべてには始まりがあり終わりがある。『すべては消え去る運命にある』著者は、わたしたちの目の前にある現実を描きながら、そのまなざしは目に見える現象を超えて、この世界が存在することの神秘を見透す」とあり、妙を得た感がした。これが筆者の諦観、死生観なのだろうと思いを巡らせた。この数週間、悪戦苦闘の読書だったが、最後は「過去や現在そして未来の混沌をフィロソフィー風に描き出した本書の内容」に納得できた感がした。