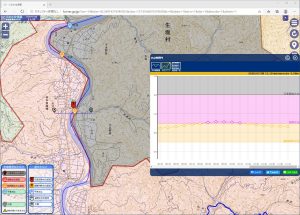

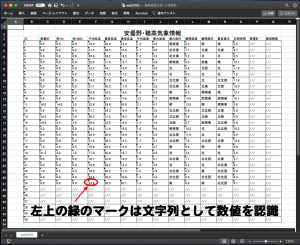

このところ強い梅雨前線の影響で、全国的に災害情報が絶えません。特に九州では全県にわたって大きな災害が発生しました。ここ安曇野も今朝方には大雨特別警報が発表され、かなりの量の雨が降りました。右の表が本日、午前中の気象データで総雨量は46mmでした。昨日までの2日間で50mmほど降っていて、地盤もかなり緩んでいると思います。正午を過ぎた今現在では雨は上がって小康状態ですが、また明日の未明にかけて大雨が予想されています。今のところ、安曇野では川の氾濫、土砂崩れなどの災害は発生していませんが十分な警戒が必要だ、と度重なる一斉放送がありました。どうにか無事に経過することを願っています。近くを流れる河川の状況ですが、犀川では2箇所が警戒エリアとなっていて、住民への避難勧告が出されたようです。ネットで国交省のポータルサイト「川の水位情報」から近くの危険エリアを検索してみました。左下の図が安曇野市明科南陸郷の様子で、犀川河川の氾濫水位まで1.5m足らず、右下の長野市信州新町付近では支流の河川が氾濫水位を超過したようです。いずれも国道19号線の沿線で、交通遮断の心配もありそうです。全国的には災害が拡大していて、コロナ禍も蔓延している中、今年も災害で明けくれそうな勢いにため息が出るばかりです。

このところ強い梅雨前線の影響で、全国的に災害情報が絶えません。特に九州では全県にわたって大きな災害が発生しました。ここ安曇野も今朝方には大雨特別警報が発表され、かなりの量の雨が降りました。右の表が本日、午前中の気象データで総雨量は46mmでした。昨日までの2日間で50mmほど降っていて、地盤もかなり緩んでいると思います。正午を過ぎた今現在では雨は上がって小康状態ですが、また明日の未明にかけて大雨が予想されています。今のところ、安曇野では川の氾濫、土砂崩れなどの災害は発生していませんが十分な警戒が必要だ、と度重なる一斉放送がありました。どうにか無事に経過することを願っています。近くを流れる河川の状況ですが、犀川では2箇所が警戒エリアとなっていて、住民への避難勧告が出されたようです。ネットで国交省のポータルサイト「川の水位情報」から近くの危険エリアを検索してみました。左下の図が安曇野市明科南陸郷の様子で、犀川河川の氾濫水位まで1.5m足らず、右下の長野市信州新町付近では支流の河川が氾濫水位を超過したようです。いずれも国道19号線の沿線で、交通遮断の心配もありそうです。全国的には災害が拡大していて、コロナ禍も蔓延している中、今年も災害で明けくれそうな勢いにため息が出るばかりです。

大雨特別警報

ブルーベリー収穫

今日のブログはうちのオバはんのネタからです。オバはんが出入りしている菜園の片隅には数本のブルーベリーの木があって、この時期、実が色づき始めました。写真はその様子で、少し前から収穫できるようになりました。小規模ではありますが、夫婦二人では結構な量で、朝のヨーグルトに入れたり、マフィンの焼き菓子にしたり、ジャムにしたりと重宝しています。私はもっぱら食べるだけなので、オバはんには頭が下がるばかりです。

米澤穂信「Iの悲劇」を読んで

ミステリー作家で注目を浴びる米澤穂信の最新作を読んだ。無人化した僻地の再生としてIターン事業に取り組む市職員の活動劇で、いろいろと楽しめた。構成を調べると、7章立ての内の4つが以前の雑誌投稿からであり、残りを書き下ろしで単行本化している。初出は2010年なので10年にも及ぼうとしているが、登場人物やストーリーは一貫した流れがある。とてもミステリーとは思えない若手、中堅の漫談コンビとズボラ上司の掛け合いはコメディタッチで軽快だ。ネタバレになるのでこれ以上の感想は控えるが、悲喜こもごも最終章の纏めまで一気読みする魔力に富んだ1冊だった。

ミステリー作家で注目を浴びる米澤穂信の最新作を読んだ。無人化した僻地の再生としてIターン事業に取り組む市職員の活動劇で、いろいろと楽しめた。構成を調べると、7章立ての内の4つが以前の雑誌投稿からであり、残りを書き下ろしで単行本化している。初出は2010年なので10年にも及ぼうとしているが、登場人物やストーリーは一貫した流れがある。とてもミステリーとは思えない若手、中堅の漫談コンビとズボラ上司の掛け合いはコメディタッチで軽快だ。ネタバレになるのでこれ以上の感想は控えるが、悲喜こもごも最終章の纏めまで一気読みする魔力に富んだ1冊だった。

今年のボランティア

今日は日曜日、先週予定していた我が分譲地内の共有エリアで芝の一斉手入れをしました。先週の日曜日が雨だったので、1週間遅れのボランティアです。年に数回、わが10軒からなる分譲地の一角にある芝の共有地をメンテする作業です。今日は各家から集まった10名ほどで芝の刈り込みや雑草除去を30分ほどしました。そして、あっという間にきれいになりました。まあ、写真の方はちょっと遠慮して撮影しませんでした。ところでボランティアですが、そのほかに地域の清掃など数種類あって、夏場のルーチンワークとなっています。ところが、今年ばかりは事情で軒並み中止となりました。今日見た回覧板でも、河川敷にはびこるアレチウリの清掃除去がコロナ対策で中止の連絡がありました。そこまで自粛することはないのに、今日の芝刈りのようにボランティアしてもよいのにと思った次第です。不特定多数の人が集まるイベントならばいざ知らず、仲間内が集まるだけなのに、そして日常生活が戻って久しいのに何ゆえの中止なのか疑うばかりです。今住んでいるこの松本エリア、聞くところによれば、松本市や近隣の市でも今までにコロナ感染者が出たのですが、わが街、安曇野市は感染者0だそうです。

横山秀夫「ノースライト」を読んで

横山秀夫と言えば推理作家で「半落ち」や「64」の映画化でも有名だ。「64」から6年ぶりの新作であると言う題記の本を読んだ。と言っても発刊は昨年初めで、2004年から2006年に「旅」と題して雑誌掲載したものを大幅改定して単行本化したようだ。どおりでのっけからPHSなどの古びた用語が出てきた。およそ半年ほど予約待ち後に借用し、ここ数日で読み終えた。作風は予期していたミステリーではなく社会派的な人間ドラマだった。失踪事件から始まり、いつになったら刑事事件に進展するのかと思いあぐんでいる内にストーリが別展開し、後半は予想外の社会派ドラマとして怒涛の如く終結に至る流れだ。最後の建築設計事務所のコンペ争奪戦のくだりはまるで弱者が勝ち組に挑戦する正義派「池井戸潤ドラマ」を彷彿させるようだった。とても充実した本に久方ぶりに出会った思いがする。実在人物が数名登場する中で、巨匠建築家「ブルーノ・タウト」に関係して井上房一郎の名を見出した時は思わず、懐かしさがこみ上げた。この人物、私の出身高校で当時の同窓会長だった。

横山秀夫と言えば推理作家で「半落ち」や「64」の映画化でも有名だ。「64」から6年ぶりの新作であると言う題記の本を読んだ。と言っても発刊は昨年初めで、2004年から2006年に「旅」と題して雑誌掲載したものを大幅改定して単行本化したようだ。どおりでのっけからPHSなどの古びた用語が出てきた。およそ半年ほど予約待ち後に借用し、ここ数日で読み終えた。作風は予期していたミステリーではなく社会派的な人間ドラマだった。失踪事件から始まり、いつになったら刑事事件に進展するのかと思いあぐんでいる内にストーリが別展開し、後半は予想外の社会派ドラマとして怒涛の如く終結に至る流れだ。最後の建築設計事務所のコンペ争奪戦のくだりはまるで弱者が勝ち組に挑戦する正義派「池井戸潤ドラマ」を彷彿させるようだった。とても充実した本に久方ぶりに出会った思いがする。実在人物が数名登場する中で、巨匠建築家「ブルーノ・タウト」に関係して井上房一郎の名を見出した時は思わず、懐かしさがこみ上げた。この人物、私の出身高校で当時の同窓会長だった。

ジャガイモ収穫

今日のブログはうちのオバはんネタです。今年もジャガイモの収穫時期になりました。この写真は今年のオバはんの出来高です。例年よりもちょっと少ない感じもしたのですが、オバはんは例年並みだったと言ってます。量はともかく、当面は美味しくいただけそうで嬉しい限りです。何も手伝ってこなかったので、ちょっぴり後めたさを感じつつも、自家製キタアカリを陰で誇らしく思ったりもしています。今年もよくやりました、何て..。

カフェ「HARVEST NAGAI FARM」

本日は久しぶりに太陽が戻った陽気となり、うちのオバはんと久しく途絶えていたドライブに出かけました。この時期に目指すはアジサイ見物と、その候補に上田市を選びました。上田市のアジサイの名所は2カ所で、うち塩田平の「アジサイ小道」は以前に出かけました。もう一方が「武石(たけし )あじさい公園」で、今日の目的地です。何やら川沿いの林の中で木漏れ日を浴びて咲く紫陽花の清涼感が良いとのことです。ところがです、本日のブログタイトルが違うように、この目的地にたどり着いたものの右の写真の案内図通りにはどうにもアクセスできず、どうなっているのかスマホで調べてみました。すると、何と昨年の台風19号の影響で川が氾濫して当面は紫陽花どころではなくなったのだそうです。事前のとんだ調査不足でした。

本日は久しぶりに太陽が戻った陽気となり、うちのオバはんと久しく途絶えていたドライブに出かけました。この時期に目指すはアジサイ見物と、その候補に上田市を選びました。上田市のアジサイの名所は2カ所で、うち塩田平の「アジサイ小道」は以前に出かけました。もう一方が「武石(たけし )あじさい公園」で、今日の目的地です。何やら川沿いの林の中で木漏れ日を浴びて咲く紫陽花の清涼感が良いとのことです。ところがです、本日のブログタイトルが違うように、この目的地にたどり着いたものの右の写真の案内図通りにはどうにもアクセスできず、どうなっているのかスマホで調べてみました。すると、何と昨年の台風19号の影響で川が氾濫して当面は紫陽花どころではなくなったのだそうです。事前のとんだ調査不足でした。

替わって、東御市でよく立ち寄るカフェに行くことにしました。浅間サンライン沿いの永井牧場直営のカフェ「ハーベスト永井ファーム」です。フルオープンしたドア越しのイスとテーブルはサンシェイドがよく似合っていて、開放感溢れる洒落たカフェです。私はいつもの牧場絞りソフトクリーム、オバはんはチェリーパフェをオーダーしました。地元、安曇野は昨日・今日と大風で荒れていましたが、東信の浅間山麓は無風状態でテラスの居心地は最高でした。

気象情報のことで..

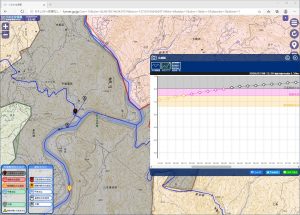

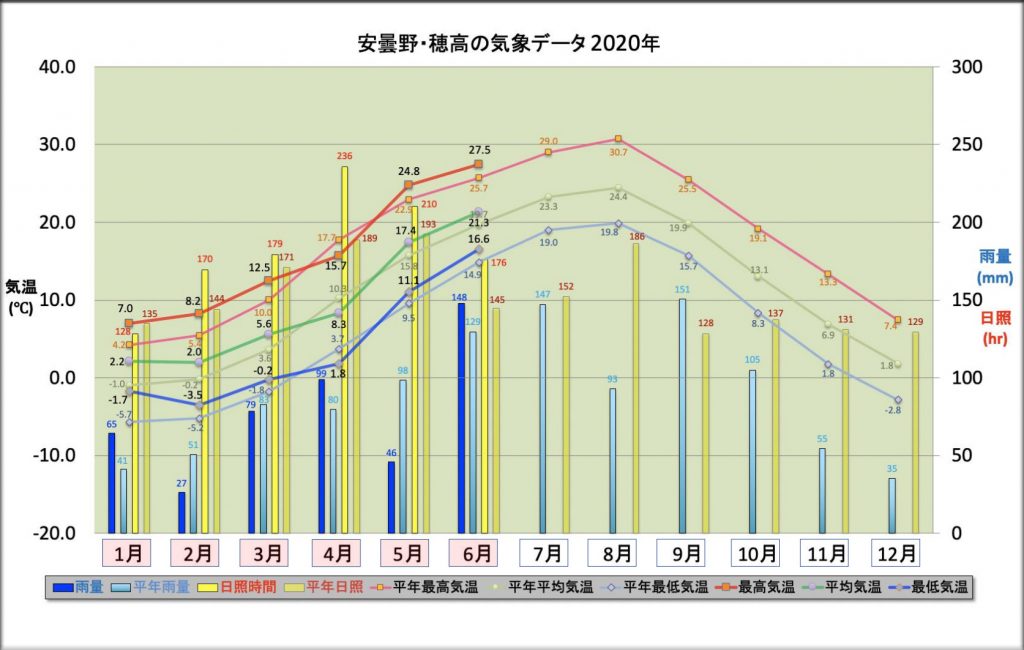

先日、Pythonのプログラミング言語を使って、気象庁のローカル気象情報のデータをExcelファイルとしてダウンロードすることができたと、記しました。その時の画面コピーが右の表です。ところが、よく見るとセルの左上に緑のマークが入っていて、これは数値セルではなく文字列であることを知りました。このままでは数値として活用できず、グラフも描けないことになります。数値情報としてExcelに書き出すことは簡単に変更できるだろうとたかをくくっていましたが、意外と難しく未だ埒があきません。と言うことで、データ活用の道は険しそうです。そうこうする内に月次も変わったため、本日は従来通りに以下のグラフを作り、当ブログの「天気アーカイブ」メニューを更新しました。下図の天気情報を見ると、

先日、Pythonのプログラミング言語を使って、気象庁のローカル気象情報のデータをExcelファイルとしてダウンロードすることができたと、記しました。その時の画面コピーが右の表です。ところが、よく見るとセルの左上に緑のマークが入っていて、これは数値セルではなく文字列であることを知りました。このままでは数値として活用できず、グラフも描けないことになります。数値情報としてExcelに書き出すことは簡単に変更できるだろうとたかをくくっていましたが、意外と難しく未だ埒があきません。と言うことで、データ活用の道は険しそうです。そうこうする内に月次も変わったため、本日は従来通りに以下のグラフを作り、当ブログの「天気アーカイブ」メニューを更新しました。下図の天気情報を見ると、

- 先月、6月は気温は平年よりも2℃ほど高く、雨量も平年以上でした。

- 日照時間は1月を除き平年をずっと上回っていて、特に4月は相当なピークでした。

- この半年の気温は2〜3℃高い傾向にありますが、唯一4月は反転して2℃ほど低かったようです。

Monthly photo 2020年6月の写真

今日は6月最終日、今年も半分が終わりです。この半年はコロナで明け暮れしました。第2波も取り沙汰される昨今、ただただ終息を願うばかりです。

さて恒例の月例写真ですが、例年と違って今月はほとんど遠出をしませんでした。その中にあって、唯一足を伸ばした霧ヶ峰高原の写真の中から今月のハイライト写真を選んでみました。霧ヶ峰高原のレンゲツツジです。八ヶ岳連峰を背に遠く、富士山も見えてとても絵になっていました。6月の季節を想い描かせる1枚です。

芝刈り、念入りに

前回、芝刈りしたのが6月21日、本日でおよそ1週間ぶりの芝刈りです。前回から適当な雨量と暑さもあって、今回は短期間で芝がだいぶ伸びました。下の写真に芝刈り前後の状態を撮ってみました。多分、今時分が芝にとってシーズン一番の成長期だと思います。いつもの芝刈りは翌日に端のエッジ刈りで仕上げて、二日がかりの作業が多いのですが、生憎明日以降は雨模様なので、本日一日で仕上げました。スマホで歩行データを調べたところ、今日一日で何と1万歩超えの5.9kmでした。まあ、よく家の周りをうろついたものです。それにしても老人の徘徊にしては行動範囲が狭いですね。

- 前

- 前(拡大)

- 後

- 後(拡大)