昨日、早朝の凍えが応えて体調を崩し、元日から風邪をひきました。こちらに引っ越してから8年、風邪らしい風邪から免れていましたが、ここにきてまさかのダウンです。今、風邪の感触を懐かしく思い出しています。寝込むほどではないのですが、外出は御法度、今日のブログはどうしたものかと思案し、このタイトルにしました。写真は実は大晦日のランチです。帰省した娘が作ってくれたパエリアです。お米料理と言えば、チャーハンにピラフが馴染みですが、リゾットやパエリアなどもあって、グルメ音痴の私はあまりその違いを知らずじまいでした。と言っても、まだ詳しく知ったわけではないのですがパエリアはスペイン料理、リゾットはイタリア料理、ピラフはフランス料理のようです。国別で作り方も異なり、パエリアは魚介や野菜、肉のスープで炊き込むものだそうです。家庭で食べたことがあるか、思い出すのも至難ですが、とても美味しくいただきました。題名は「年末のパエリア」が正解でした。しかも、今は完全に食欲がなく、年末・年始の料理と風邪が交錯し、将来の思い出となるに違いありません。当ブログの「料理」カテゴリーで昨年の投稿数は1件のみ、本日は年明け早々の快挙(?)でした。

昨日、早朝の凍えが応えて体調を崩し、元日から風邪をひきました。こちらに引っ越してから8年、風邪らしい風邪から免れていましたが、ここにきてまさかのダウンです。今、風邪の感触を懐かしく思い出しています。寝込むほどではないのですが、外出は御法度、今日のブログはどうしたものかと思案し、このタイトルにしました。写真は実は大晦日のランチです。帰省した娘が作ってくれたパエリアです。お米料理と言えば、チャーハンにピラフが馴染みですが、リゾットやパエリアなどもあって、グルメ音痴の私はあまりその違いを知らずじまいでした。と言っても、まだ詳しく知ったわけではないのですがパエリアはスペイン料理、リゾットはイタリア料理、ピラフはフランス料理のようです。国別で作り方も異なり、パエリアは魚介や野菜、肉のスープで炊き込むものだそうです。家庭で食べたことがあるか、思い出すのも至難ですが、とても美味しくいただきました。題名は「年末のパエリア」が正解でした。しかも、今は完全に食欲がなく、年末・年始の料理と風邪が交錯し、将来の思い出となるに違いありません。当ブログの「料理」カテゴリーで昨年の投稿数は1件のみ、本日は年明け早々の快挙(?)でした。

正月はパエリア?

明けましておめでとうございます

2020年がスタートしました。今朝の安曇野・穂高は最低気温がマイナス6.3℃、初日の出を見に7時前から戸外に出て、じっとすること30分。完全に凍え切りました。日の出方向はあいにく雲がかかり、鮮明なご来光ではなかったものの初日の出を拝むことができました。そして、元旦に恒例となった穂高神社への初詣でです。そこそこの人出で結構な賑わいでした。

- 2020年初日の出

- 初日の出に染まった北アルプス

- 元旦の穂高神社

以下はブログ人の今年の年賀状です。前年撮った写真の中から賀状に合いそうな1枚を選び、Adobe Photoshopのフィルター機能を使って絵画風にレタッチしました。当ブログですが、本年ものんびりと情報発信していきたいと思っています。よろしくご閲覧方、お願いいたします。

大晦日、当ブログを振り返り..

今日は大晦日、安曇野・穂高の最低気温はプラス2.1℃で生暖かくさえ感じた朝でした。でも風が次第に強くなり寒冷地にギアチェンジです。夜半にはきっと冷え込むでしょう。

今日は大晦日、安曇野・穂高の最低気温はプラス2.1℃で生暖かくさえ感じた朝でした。でも風が次第に強くなり寒冷地にギアチェンジです。夜半にはきっと冷え込むでしょう。

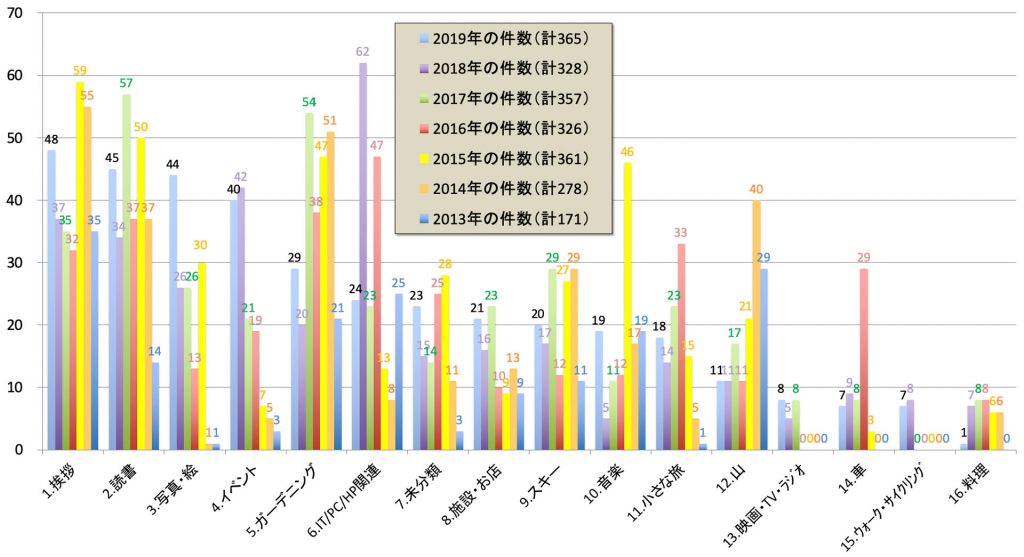

ところで当ブログですが、2013年3月の開設以来、丸7年近くとなりました。右の表がその間に投稿したカテゴリー別の集計で、その多い順に並べました。下のグラフは各年のカテゴリー別の投稿数を示し、横軸は今年の投稿の多い順に表示しました。もう限界に近いグラフですが、Excelスキルの衰えを何とかカバーしながらの集計でした。今年は何と言っても、投稿が途切れることなく365日、持続できたことです。と言いますか、中身の貧相には目もくれず、単に日々呼吸をするが如く、何かしら書き連ねた、と言ったところでしょう。それでも、ネタ切れの時は、オバはんからの借り物やシリーズものに頼った1年でした。さて、今年1年の特色は、

①カテゴリー別の投稿数では、第4位までが全て40台と、この1年ならではの特化した事象がなく、全体的にも適当にバラけた感の1年でした。それでも、写真・絵が3位に躍進したのは今年、カメラを新調したことが効いたと思います。

①カテゴリー別の投稿数では、第4位までが全て40台と、この1年ならではの特化した事象がなく、全体的にも適当にバラけた感の1年でした。それでも、写真・絵が3位に躍進したのは今年、カメラを新調したことが効いたと思います。

②複数回投稿の中で、前編・後編などのリピートを除いて回数の多いものはシリーズ化していて、今年はその数が7つに及びました。テレビの水戸黄門などは付け足しでしたが、注力したのはピアノ奮闘記とカメラ事情が印象に残っています。

③山は投稿頻度が少ないですが、それでも毎年、新たに登る山を意識してきました。今年は白馬乗鞍岳と乗鞍岳に初挑戦し、いずれもバテたのが記憶に残っています。

④スキーは出かける頻度が年々減ってきて、かつ今年は新規開拓の初めて行くスキー場はありませんでした。雪不足でスタートしたシーズンでしたが、フルフルで滑る気力に衰えを感じるこの頃です。

田舎暮らしの気ままなブログは今年も終わり来年を迎えますが、これと言った抱負も持たずに持続させていきたいと思います。当ブログをチェックされている方には頭の下がる思いですが、今後ともよろしく、お付き合いいただければ幸いです。それでは、よい年をお迎え下さい。

年末恒例の軽井沢アウトレットへ

今日は帰省した子供と一緒に、年末恒例となった軽井沢アウトレットへ行ってきました。昨日と打って変わって雨混じりの朝で、軽井沢では雪でした。車も途中から混み合い、午前10時着の予定が渋滞で30分ほど遅れました。一般道で2時間半ほどかかったことになります。それにしても、この天気にも関わらず現地は大変な賑わいでした。正月明けは一体どうなることでしょう。私はと言えば、山グッズ店で少し買い物をして帰りました。

- 通路はこの賑わい

- 遠くはプリンススキー場

- 寒くても池は凍りません

Monthly photo 2019年12月の写真

しめ飾りの飾り付け

スキー場の今は..

年の瀬もだいぶ押し迫ってきました。この年末には寒波が到来するとのことですが、ここ安曇野の今日は昨夜来の雨でした。周辺で、スキー場エリアの白馬方面も今朝は麓で本格的な雨だったとのことです。今日現在でスキー場がどうなっているか、ネットで調べてみました。白馬エリアの概況は右の画像の通りです。白馬岩岳はじめ、まだオープンしていないスキー場も多いようです。以下の写真は情報サイト「SnowNavi」から引用したゲレンデの様子です。一部滑れても、例えば八方尾根では兎平、パノラマ、黒菱ゲレンデのみのオープンとごく限定されています。白馬以外でも野沢温泉や志賀高原も限定オープンで例年よりもだいぶ様子が違うようです。さて年末・年始、この先の降雪状況がどうなるか、そして初滑りはいつになるか気になるばかりです。

年の瀬もだいぶ押し迫ってきました。この年末には寒波が到来するとのことですが、ここ安曇野の今日は昨夜来の雨でした。周辺で、スキー場エリアの白馬方面も今朝は麓で本格的な雨だったとのことです。今日現在でスキー場がどうなっているか、ネットで調べてみました。白馬エリアの概況は右の画像の通りです。白馬岩岳はじめ、まだオープンしていないスキー場も多いようです。以下の写真は情報サイト「SnowNavi」から引用したゲレンデの様子です。一部滑れても、例えば八方尾根では兎平、パノラマ、黒菱ゲレンデのみのオープンとごく限定されています。白馬以外でも野沢温泉や志賀高原も限定オープンで例年よりもだいぶ様子が違うようです。さて年末・年始、この先の降雪状況がどうなるか、そして初滑りはいつになるか気になるばかりです。

スタバ豊科店、本日オープン

本日のオープンに合わせ、うちのオバはんと様子見に行ってきました。駐車場や周辺の混雑が予想され、このところの運動不足もあって、家から歩くことにしました。歩くこと11km、約2万歩と久しぶりのウォーキングです。右の画像はgoogle航空写真に本日、撮った場所の写真をはめ込んだものです。お目当てのスタバ店は安曇野インターから900mの場所にあって、行き着いた時刻の午前10時ではさほどの混雑もなく、スムーズに着席できました。お店の様子を写真5枚、帰路に撮った写真を上のgoogle画像に対応させて3枚、計8枚を以下にアップロードしました。さすがスタバ、新規オープン店は明るく清潔感に溢れていました。

本日のオープンに合わせ、うちのオバはんと様子見に行ってきました。駐車場や周辺の混雑が予想され、このところの運動不足もあって、家から歩くことにしました。歩くこと11km、約2万歩と久しぶりのウォーキングです。右の画像はgoogle航空写真に本日、撮った場所の写真をはめ込んだものです。お目当てのスタバ店は安曇野インターから900mの場所にあって、行き着いた時刻の午前10時ではさほどの混雑もなく、スムーズに着席できました。お店の様子を写真5枚、帰路に撮った写真を上のgoogle画像に対応させて3枚、計8枚を以下にアップロードしました。さすがスタバ、新規オープン店は明るく清潔感に溢れていました。

- 1st インプレッション

- 新装オープンならでは

- 晴れれば常念岳が目の前

- いつものカフェラテ

- なかなかのインテリア

- 松が気になりました

- オープン予定のお店

- 家の近くに戻りました

メリークリスマス

メリークリスマス、と言っても華やかさは微塵もなく、安曇野は静寂に包まれています。でも、寒いながら風がなくとっておきのクリスマス日和になりました。こちらに来て、ホワイトクリスマスはめったにないですね。以下は今朝の我が家から眺めた風景写真です。朝からとてもクリアな日です。のどかな風景もいいですが、クリスマス気分を少しは味わおうかと昨日来、YouTube動画を斜め見しました。

以下、面白い動画がありましたので、リンクを貼りました、よろしければクリックしてご覧ください。パソコン用モニターで見る4K動画はとても綺麗でした。動画の最後はたまに行く富山の環水公園で、冬の夜はこんな感じなのかと関心をもちました。