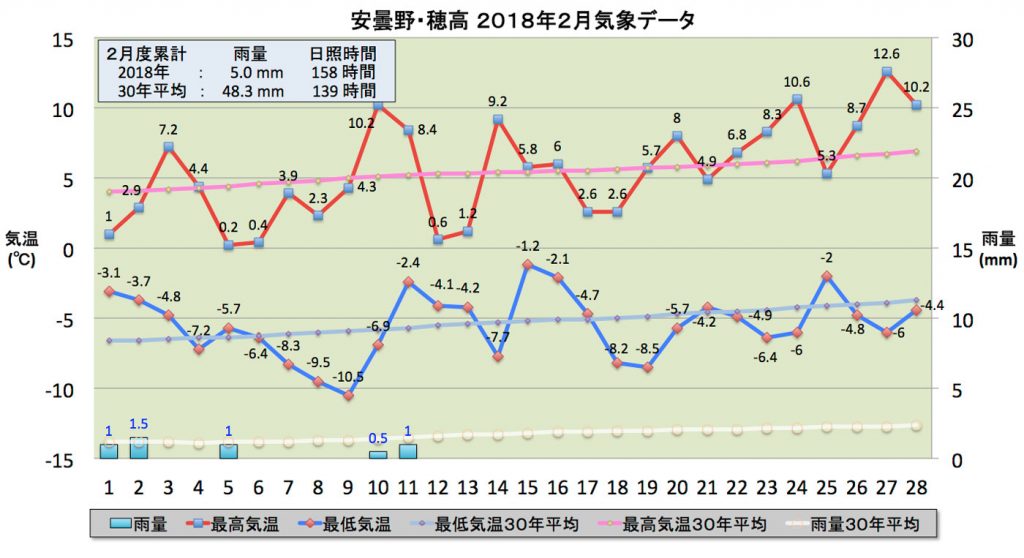

先月、2月は1月に引き続いてとても寒く感じた月でした。例年とどのくらいの違いがあったか、例によって先月の安曇野・穂高の気象データを調べてグラフ化してみました。下の図がその結果です。最低気温も最高気温も日々で凹凸の変化はありますが、漸次右上りの傾向は30年平均と類似していて、総じて大差はないようです。意外と寒さを感じたのは、年のせいかも知れません。ただ、大きな違いは雨量で2月、1ヶ月の累計は5mmと少なく、例年の1/10ほどです。一体どうしたことでしょう。まあ、その分、大雪からは解放された月でした。次第と暖かさが増してきた昨今ですが、さて、来月はどうなりますやら...

3巡目、春バージョンのヘッダー画像

ヘッダー画像の入替え時期となりました。3月〜5月の3カ月間は春バージョンです。この春バージョン、今回で3巡目となりました。昨シーズンのこの時期に撮った写真の中から季節感のあるものを選び、ヘッダー画像の横長サイズ、940×198ピクセルに切り取ってweb登録しました。撮影日と簡単な説明を付けましたので、クリックしてコマ送りでご覧ください。ブログのヘッダー画像は本日から以下8枚の写真に任意に切り替わりますので、よろしくご承知おき願います。

- 2017/3/5 海野宿のひな祭り

- 2017/4/10 <日本三大ザクラ>の神代桜

- 2017/4/10 神代桜の脇の風景

- 2017/4/14 松本城の桜

- 2017/4/20 安曇野・早春賦の桜

- 2017/4/24 雨晴海岸から見る山岳風景

- 2017/5/29 安曇野の野、家、山

- 2017/5/29 安曇野、麦穂の先に山

カテゴリー: IT/PC/HP関連

コメントする

Monthly photo 2月の写真

今日で2月も終わりですね。早いもので、どんどん月日が去っていきます。本日のブログは月例のMonthly Photoページの更新にしました。今回は2月14日に出かけた白馬八方尾根スキー場の写真の中から選んだ1枚です。スキー場内の北尾根高原から眺めた風景は正面の山が何ともユニークで、見る度に圧倒されます。明日からは3月、こんな白銀の世界も残りわずかな日々となってきました。

スマホ・アプリ(その4)Walkmeter

スマホのアプリをいくつか紹介してきましたが、今日は「Walkmeter」と言うウォーキングをサポートするアプリです。昨日のブログで既に使用した例を掲載しましたので、それに延長して使い勝手などに触れてみたいと思います。まずこのアプリ、無料でも使えますが制約が多く、私は途中で¥1,200/年のアップグレード版にして使っています。アプリを立ち上げてスタートと終了時にボタンを押すと、その間のウォーキングデータを採取し、各種の情報が得られるものです。実際に今日まで5回ほど記録しましたので、その例を下図に示します。左の図は5回分の履歴を集計して棒グラフにしたもので、その日歩いた距離と時間、そしてペースは1kmあたりに要する時間(速度)を示しています。右の図は2/20(火)のウォーキングデータから典型的なアウトプット例を示しました。右上が歩行データと歩いたコース、そしてその下のグラフが歩行中の高度とペースを示しています。ペースに多くのスパイクピークがありますが、これは小休止した結果なのでしょう。こうして各種データが得られてウォーキングもなかなか楽しくなってきました。これから、ハイキングや登山のシーズン、高度も記録されるのでますます使用勝手が広がるようで楽しみにしています。

カテゴリー: IT/PC/HP関連

コメントする

カテゴリーに「ウォーク・サイクリング」追加です

今日の安曇野は日中の気温が10℃近くまで上がり、風もなく穏やかでした。こんな日はいつもよりもウォーキング距離を伸ばそうと、ちょっと張りきってみました。iPhoneにしてからヘルスケアと言う標準アプリで運動量を記録していますが、本日は歩数が20,000歩を超えて新記録となりました。歩行距離は15km弱です。ヘルスケアに並行してスマホアプリも最近、「Walkmeter」というものをインストールしてウォーキングの記録も取るようにしました。自宅を出る時にスタートボタンを押すのを忘れ、途中の橋の上からの記録した本日のルートマップが下の左端の画像です。途中で撮った写真ともども、クリックして開いたスライド写真の左右端のマークを押しながらコマ送りでご覧下さい。今日はいい運動でした。本ブログのカテゴリーにウォーキングがなかったので、サイクリングも含めて追加登録しました。今後は頻度を高めて投稿したいと思っています。

今日の安曇野は日中の気温が10℃近くまで上がり、風もなく穏やかでした。こんな日はいつもよりもウォーキング距離を伸ばそうと、ちょっと張りきってみました。iPhoneにしてからヘルスケアと言う標準アプリで運動量を記録していますが、本日は歩数が20,000歩を超えて新記録となりました。歩行距離は15km弱です。ヘルスケアに並行してスマホアプリも最近、「Walkmeter」というものをインストールしてウォーキングの記録も取るようにしました。自宅を出る時にスタートボタンを押すのを忘れ、途中の橋の上からの記録した本日のルートマップが下の左端の画像です。途中で撮った写真ともども、クリックして開いたスライド写真の左右端のマークを押しながらコマ送りでご覧下さい。今日はいい運動でした。本ブログのカテゴリーにウォーキングがなかったので、サイクリングも含めて追加登録しました。今後は頻度を高めて投稿したいと思っています。

- ウォーキングルート

- 橋からの眺め

- 御宝田のコハクチョウ

- 遠く北アルプスの山々

カテゴリー: ウォーク・サイクリング

コメントする

今日は五竜・47スキー場に行きました

温泉&カフェ、冬バージョン

スマホ・アプリ(その3)友達を探す

スマホを持ち歩くようになって、アプリをいろいろと試しています。今日はiPhoneに標準搭載されている「友達を探す」と言うアプリを試してみました。予め友人や家族のスマホの登録をしておくと、その居場所を特定してくれるというアプリです。うちのオバはんのスマホを登録してあるので、本日、外出先で使ってみました。右の画像はアプリ画面の一例を示したもので、中央の青い点が私、右隅のオレンジの丸がオバはんのスマホの在り処です。円の直径がおよそ100mほどだと思いますが、だいたいの位置が見て取れます。相手のスマホが移動すると、リアルタイムではないものの動きが確認できます。これなら簡単に相手を特定できると思ったのですが、実際にはなかなか難しく、特に込み入った建物内では見つけることが困難であることが分かりました。余談ですが、当初はオバはんは1階の食品売り場にいると思っていたのですが、実際は3階の衣料品コーナーにいたのだそうです。見通しのきいた野原ならいざ知らず、棚や壁などの障害があると見いだすのは難しいです。まあ、相手が電話に出られない時やコールに応じられない時などにおよその場所が見て取れる程度のアプリと思った方がよいかと思います。

スマホを持ち歩くようになって、アプリをいろいろと試しています。今日はiPhoneに標準搭載されている「友達を探す」と言うアプリを試してみました。予め友人や家族のスマホの登録をしておくと、その居場所を特定してくれるというアプリです。うちのオバはんのスマホを登録してあるので、本日、外出先で使ってみました。右の画像はアプリ画面の一例を示したもので、中央の青い点が私、右隅のオレンジの丸がオバはんのスマホの在り処です。円の直径がおよそ100mほどだと思いますが、だいたいの位置が見て取れます。相手のスマホが移動すると、リアルタイムではないものの動きが確認できます。これなら簡単に相手を特定できると思ったのですが、実際にはなかなか難しく、特に込み入った建物内では見つけることが困難であることが分かりました。余談ですが、当初はオバはんは1階の食品売り場にいると思っていたのですが、実際は3階の衣料品コーナーにいたのだそうです。見通しのきいた野原ならいざ知らず、棚や壁などの障害があると見いだすのは難しいです。まあ、相手が電話に出られない時やコールに応じられない時などにおよその場所が見て取れる程度のアプリと思った方がよいかと思います。

カテゴリー: IT/PC/HP関連

コメントする

カズオ・イシグロ「日の名残り」を読んで

ご存知、昨年のノーベル文学賞作家で彼の出世作となった題記の本を読んだ。名家の執事を務める主人公が旅に出て、その旅行記と過去の思い出を織り交ぜながら1人称で語る物語だ。まず驚いたのは手紙タッチで書かれたスタイルが延々と続くことだ。漱石の「こころ」に出てくる手紙を彷彿させたが、この作品では手紙文が全編を貫いていて、よくぞ小説として構成できたことに作者の筆力の凄さを感じた。舞台の中心は2度の大戦に挟まれた時代の貴族の館で、主人に尽くす執事の忠実さを通して古き伝統と文化が失われていく様を巧みに描いている。思い出話は多岐にわたり、ヒストリックな催物や政治活動の舞台ともなった館の出来事はまるで歴史小説の如くだが、優しさや悲しみ、美しさや気品といった人間模様が細部に渡って描かれ、やはり純文学作品に思えた。エンディングに至ると、これは古き時代に抑圧された大人のロマンスなのだ、と納得とともに感動を覚えた。本作は1989年刊行で、その年の英国ブッカー賞を受賞したことから、母国の英国人に高い共感を得られた作品だ。一方で、主人公は自己を捨てひたすら主人に忠誠を尽くす執事であり、何やら日本の武士道の感覚を覚える。これが英国人にとって共感だったのか、ネイティブでない英国人作家の作風が斬新であったのかどうか、悩ましい。とは言え、ノーベル賞作家にふさわしい秀作に読後の充実感はひとしおだった。

ご存知、昨年のノーベル文学賞作家で彼の出世作となった題記の本を読んだ。名家の執事を務める主人公が旅に出て、その旅行記と過去の思い出を織り交ぜながら1人称で語る物語だ。まず驚いたのは手紙タッチで書かれたスタイルが延々と続くことだ。漱石の「こころ」に出てくる手紙を彷彿させたが、この作品では手紙文が全編を貫いていて、よくぞ小説として構成できたことに作者の筆力の凄さを感じた。舞台の中心は2度の大戦に挟まれた時代の貴族の館で、主人に尽くす執事の忠実さを通して古き伝統と文化が失われていく様を巧みに描いている。思い出話は多岐にわたり、ヒストリックな催物や政治活動の舞台ともなった館の出来事はまるで歴史小説の如くだが、優しさや悲しみ、美しさや気品といった人間模様が細部に渡って描かれ、やはり純文学作品に思えた。エンディングに至ると、これは古き時代に抑圧された大人のロマンスなのだ、と納得とともに感動を覚えた。本作は1989年刊行で、その年の英国ブッカー賞を受賞したことから、母国の英国人に高い共感を得られた作品だ。一方で、主人公は自己を捨てひたすら主人に忠誠を尽くす執事であり、何やら日本の武士道の感覚を覚える。これが英国人にとって共感だったのか、ネイティブでない英国人作家の作風が斬新であったのかどうか、悩ましい。とは言え、ノーベル賞作家にふさわしい秀作に読後の充実感はひとしおだった。

我が家の車事情(その5)2年間実績まとめ

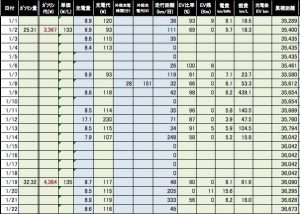

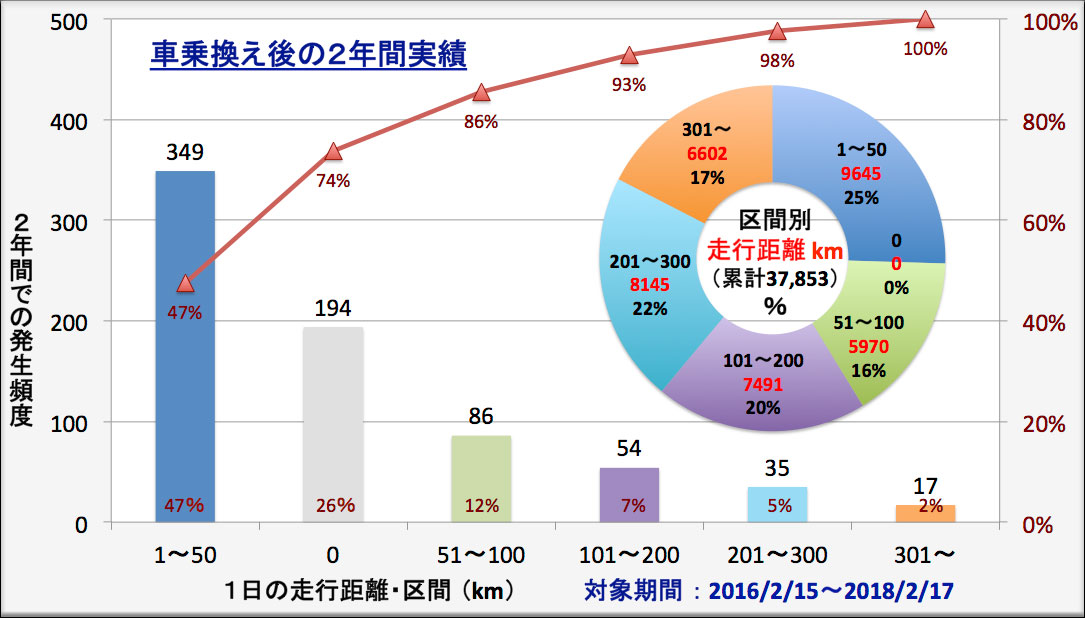

先ほどまで、平昌五輪のスピードスケートを見ていました。女子団体の追い抜き、やりましたね。3個目の金メダルで丁度、各大会でのメダル獲得数を更新したようです。お見事、以外に思い当たる言葉がありません。大いに盛り上がる、今回のオリンピックです。ところでブログですが、昨日の延長で恐縮です。前回のグラフはちょっと物足りなかったので、少し拡充させてみました。円グラフの追加により何とか1つのグラフで実績の纏めらしくなったように思います。ここ数日、久しぶりにExcelのグラフ化に苦戦しました。右上の表は日々に記録を取っているローデータの一例ですが、これを下のグラフにするのに2日がかりでした。円グラフは1日の走行距離の区間別でこの2年間で走った走行距離をグループ毎に集計表示したものです。このグラフを見て昨日の解説に付け加えるとすれば、

先ほどまで、平昌五輪のスピードスケートを見ていました。女子団体の追い抜き、やりましたね。3個目の金メダルで丁度、各大会でのメダル獲得数を更新したようです。お見事、以外に思い当たる言葉がありません。大いに盛り上がる、今回のオリンピックです。ところでブログですが、昨日の延長で恐縮です。前回のグラフはちょっと物足りなかったので、少し拡充させてみました。円グラフの追加により何とか1つのグラフで実績の纏めらしくなったように思います。ここ数日、久しぶりにExcelのグラフ化に苦戦しました。右上の表は日々に記録を取っているローデータの一例ですが、これを下のグラフにするのに2日がかりでした。円グラフは1日の走行距離の区間別でこの2年間で走った走行距離をグループ毎に集計表示したものです。このグラフを見て昨日の解説に付け加えるとすれば、

- 生活の3/4の日々で、日に50km以下の距離を走行しているが、その累積の走行距離は逆に25%の1/4となっている。

- 日に300km越えの長距離ドライブは日数比率にして2%と低頻度だが、走行距離は全体の17%となっている。

このシリーズもの、意外な発見もあってプライベートには興味津々でしたが、今回で一応、終結にしたいと思います。これで、苦戦の夜更かしも今日で終わりです。

このシリーズもの、意外な発見もあってプライベートには興味津々でしたが、今回で一応、終結にしたいと思います。これで、苦戦の夜更かしも今日で終わりです。