本書は「特捜部Q」なるシリーズの第1作目の作品だ。著者はデンマーク人で、コペンハーゲンの警察官を主人公にデンマークを舞台にしたミステリーだ。デンマークと言えばアンデルセン童話や北欧の福祉国家のイメージがあって、従来から「牧歌的で大らかな国」に思われ、犯罪とは縁遠い印象を持っていた。しかし本書を読むとやはりそうではなく、犯罪のはびこる近代国家には相違なくて警察組織も万国共通の感がした。そもそもこの本を読むきっかけになったのは、先月、TBSラジオの「久米宏、ラジオなんですけど」で紹介され、欧米で大変人気のあるシリーズ物であることを聞いて興味を覚えた。実際には上下段450ページほどあって結構な長編だったが、適当にテンポがあって楽しく読めた。人気の所以は組織に馴染めぬハミ出し刑事の朴とつさ、相棒がおよそ部下とは無縁の仲で結ばれたはじけたコンビ、ユニークな犯罪を巧みに捉える物語、と言った感じだ。シリーズ第一弾ということで、主人公を取り巻く状況やお披露目的な紹介が多分に盛られていて伏線も面白い。この先、このシリーズものを是非、読みたくなる出来栄えだった。気になったのはデンマーク語から独語、そして和訳と二重訳となっているので、原語の持つニュアンスがどこまで活きているのか、読後の余韻の中でふと感じた。

本書は「特捜部Q」なるシリーズの第1作目の作品だ。著者はデンマーク人で、コペンハーゲンの警察官を主人公にデンマークを舞台にしたミステリーだ。デンマークと言えばアンデルセン童話や北欧の福祉国家のイメージがあって、従来から「牧歌的で大らかな国」に思われ、犯罪とは縁遠い印象を持っていた。しかし本書を読むとやはりそうではなく、犯罪のはびこる近代国家には相違なくて警察組織も万国共通の感がした。そもそもこの本を読むきっかけになったのは、先月、TBSラジオの「久米宏、ラジオなんですけど」で紹介され、欧米で大変人気のあるシリーズ物であることを聞いて興味を覚えた。実際には上下段450ページほどあって結構な長編だったが、適当にテンポがあって楽しく読めた。人気の所以は組織に馴染めぬハミ出し刑事の朴とつさ、相棒がおよそ部下とは無縁の仲で結ばれたはじけたコンビ、ユニークな犯罪を巧みに捉える物語、と言った感じだ。シリーズ第一弾ということで、主人公を取り巻く状況やお披露目的な紹介が多分に盛られていて伏線も面白い。この先、このシリーズものを是非、読みたくなる出来栄えだった。気になったのはデンマーク語から独語、そして和訳と二重訳となっているので、原語の持つニュアンスがどこまで活きているのか、読後の余韻の中でふと感じた。

ユッシ・エーズラ・オールスン「特捜部Q 檻の中の女」を読んで

2巡目、冬バージョンのヘッダー画像

本日から師走です。当ブログの画面トップに表示されるヘッダー画像ですが、自前の写真に切替えてから2巡目の冬を迎えました。いつものパターンで昨シーズンに撮った写真の中から季節感のあるものを選び、ヘッダー画像の大きさ、940×198ピクセルに切り取ってweb登録しました。本日から以下の8枚のヘッダー画像が任意に切り替わります。来年の春バージョンの切替えまで、第2巡目の冬バージョン・ヘッダー画像をよろしくご承知おき願います。

- 2016/12/19 シーズン初滑り

- 2016/12/24 クリスマスイブ

- 2016/12/31 大晦日の朝

- 2017/1/1 初日の出

- 2017/1/7 新年の初滑り

- 2017/1/28 野沢温泉スキー場

- 2017/2/8 安曇野市のシンボル

- 2017/2/28 志賀高原・横手山スキー場

カテゴリー: IT/PC/HP関連

コメントする

Monthly photo 11月の写真

2018myカレンダー大作戦(その3)

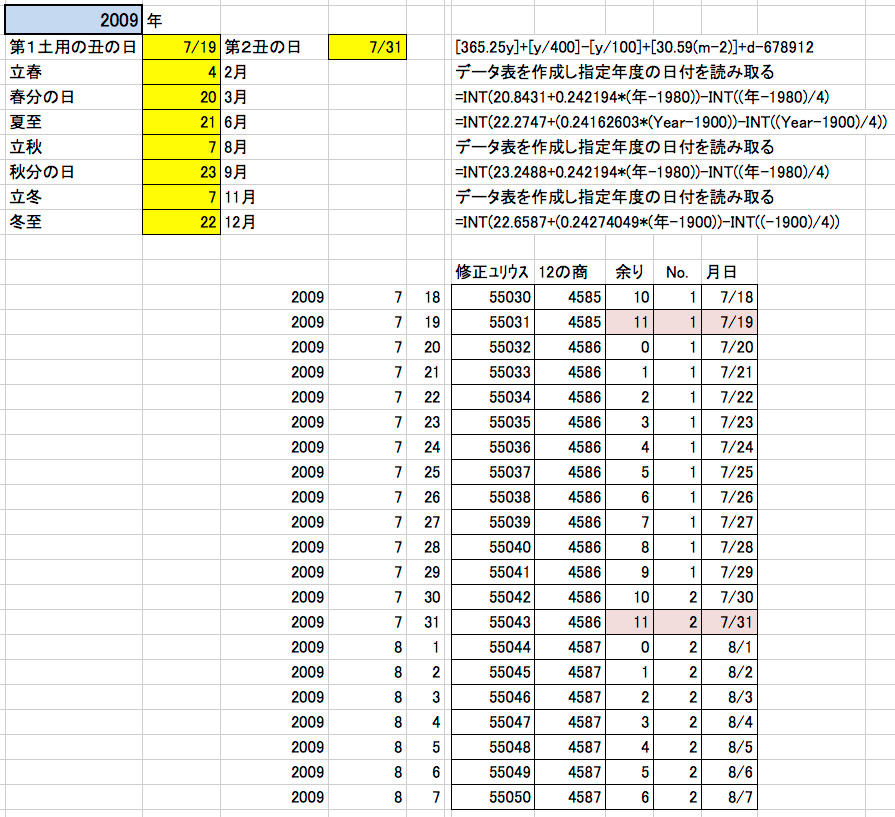

掲題シリーズ、第3弾はカレンダーの暦の日付を自動表示させるものです。(その1)で土用の丑の日の計算式を示しましたが、今回はその他の暦の日付を含めて以下の画像のように自動表示化しました。ネットで調べると、春分、夏至、秋分と冬至のそれぞれの日付は年度の関数として下図のごとく計算式があることがわかりました。式も簡易で下表、青色のセルの年度を入力するとたちどころに数値(日付)が求まります。一方、立春や立秋、立冬は計算式は存在しないのだそうで、仕方なく各年度の日付をデータベース化し、これを読み取ることにしました。出来上がったExcelシートで一例を下表に示します。土用の丑の日は(その1)で解説した「余り=11」の日付を拾ってくれば良いのですが、意外と抽出するのに骨が折れました。最初は7月を第1土用、8月を第2とすれば、下表のNo.の列で1と2を予め固定できるので抽出が楽なのですが、2009年のように第2丑の日が7月の場合もあるので、厄介なことになりました。一つの手法として、1〜11の「余り」が1巡目か、2巡目かをNo.の列で自動識別させることで解決しました。第1土用は余りが11でかつNo.が1を満たす日付、第2土用はNoが2の中で余り11の月日欄を抽出するで解決です。以上でそれぞれの暦を一堂に列挙したのが黄色のセルです。ところで、立春は2月4日の固定日だと思っていたのですが、どうやら日付が異なる年もあることを知りました。直近では2021年が2月3日になるようです。よって、その年の節分は2月2日となり、この日が豆マキかと思うと、どうもシックリきません。元日のように固定日の方が迷いがなくていいですね。

カテゴリー: IT/PC/HP関連

コメントする

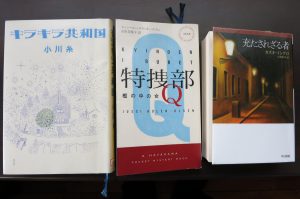

廻し読み?読書

周りはすっかり初冬で読書の秋も薄らいでしまったこの頃ですが、細々と読書を続けています。まあ、読書は安曇野に越してきて余暇を過ごす楽しみの一つとして定着しました。ところが、その読み方が今年の後半から変わりました。同時期に数冊を廻し読みするようになったのです。今読んでいる本は右の写真の通りの3冊で、これらの本の関連性は何もありません。そして3冊を読み終えたら次の3冊などというルールもありません。瞬間では1冊のみとなったり、時として4冊が重なったりすることもあります。このように本を並行して読む確たる理由はないのですが、強いて言えばこの方が自然で面白いと言ったところでしょうか。1冊づつ読み終えてからでなく、纏めてどんな本か触手をのばしたいと言った欲張り根性もあります。まあ、テレビ番組のシリーズものを複数見続けていくのと同じような感覚です。が、時として例えば時代物のような似たものを並行して読んでいくと、お互いの本が頭の中で交錯して混乱することもあります。中には登場人物がやたらと多くて難しい名前だったりすると、複数本で余計にわけがわからなくなることもしばしばです。でも、この混乱が却って心地よさを感じることもあります。まあ、年とともに衰えていく脳に活性化の刺激を与えていければいいかなあ、などと思ったりしています。

周りはすっかり初冬で読書の秋も薄らいでしまったこの頃ですが、細々と読書を続けています。まあ、読書は安曇野に越してきて余暇を過ごす楽しみの一つとして定着しました。ところが、その読み方が今年の後半から変わりました。同時期に数冊を廻し読みするようになったのです。今読んでいる本は右の写真の通りの3冊で、これらの本の関連性は何もありません。そして3冊を読み終えたら次の3冊などというルールもありません。瞬間では1冊のみとなったり、時として4冊が重なったりすることもあります。このように本を並行して読む確たる理由はないのですが、強いて言えばこの方が自然で面白いと言ったところでしょうか。1冊づつ読み終えてからでなく、纏めてどんな本か触手をのばしたいと言った欲張り根性もあります。まあ、テレビ番組のシリーズものを複数見続けていくのと同じような感覚です。が、時として例えば時代物のような似たものを並行して読んでいくと、お互いの本が頭の中で交錯して混乱することもあります。中には登場人物がやたらと多くて難しい名前だったりすると、複数本で余計にわけがわからなくなることもしばしばです。でも、この混乱が却って心地よさを感じることもあります。まあ、年とともに衰えていく脳に活性化の刺激を与えていければいいかなあ、などと思ったりしています。

今日は軽井沢へ

しばらく遠出から遠ざかっていたのですが、今日は軽井沢に出かけました。うちのオバはんの誘いで、中軽の星野リゾートにあるハルニレテラスに行ってきました。お目当てはベーカリー&レストランの「SAWAMURA」です。オバはん好みのこのパン屋さん、年に数回は行く感じで、今回はチェーン店の中で中軽井沢を選びました。下の写真の左がその店先です。平日の今日はそこそこに賑わっていて、オバはん曰く「絶賛のパン」でした。帰りは中軽井沢にあるスーパー「ツルヤ」に寄り、そこで撮った浅間山の風景です。快晴の空の下、浅間山が白く輝いていました。店は何とリニューアル工事で1ヶ月の閉店で、信州で魅力一番のスーパーに入れず、残念でした。最後の1枚の写真は自宅に着く直前の橋の上から白馬方面を眺めた写真です。これも雪山が一段と白くなっていました。久しぶりのドライブ、往復約200kmの小さな旅でした。

- ハルニレの「SAWAMURA」

- 中軽井沢から見た浅間山

- 安曇野の橋からの眺望

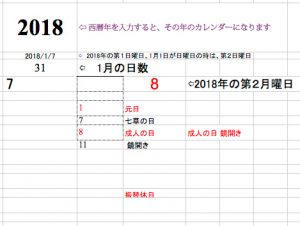

2018myカレンダー大作戦(その2)

今日のブログは掲題シリーズの2回目、自作カレンダーの完全自動化の課題で核心の日付の下に祝日や暦の文字列を自動挿入する挑戦についてです。何ぶん、完全自動化で唯一、やることは開いたExcelファイルで右の画像のように、左上のセルに作成したい年を入力するだけで12カ月のカレンダーを作ることにあります。その中で、祝日などの特定日のセルには日付の下に文字列を入れることを今回のメーンテーマにしています。従来の方法は日付と同じセルの中で改行して2行目に文字列を手動で入力していました。これを自動化するには、同じセルの中で2行を処理することはできないので、文字列の行を新たに挿入することにしました。後は上の画像の例の通り、1月であれば1を「元日」、7を「七草の日」..、とカレンダー日付の特定日の数値を見つけてそれに対応し新たに追加した行の対象セルに文字を挿入することです。こうして出来上がった例を以下に示します。

今日のブログは掲題シリーズの2回目、自作カレンダーの完全自動化の課題で核心の日付の下に祝日や暦の文字列を自動挿入する挑戦についてです。何ぶん、完全自動化で唯一、やることは開いたExcelファイルで右の画像のように、左上のセルに作成したい年を入力するだけで12カ月のカレンダーを作ることにあります。その中で、祝日などの特定日のセルには日付の下に文字列を入れることを今回のメーンテーマにしています。従来の方法は日付と同じセルの中で改行して2行目に文字列を手動で入力していました。これを自動化するには、同じセルの中で2行を処理することはできないので、文字列の行を新たに挿入することにしました。後は上の画像の例の通り、1月であれば1を「元日」、7を「七草の日」..、とカレンダー日付の特定日の数値を見つけてそれに対応し新たに追加した行の対象セルに文字を挿入することです。こうして出来上がった例を以下に示します。

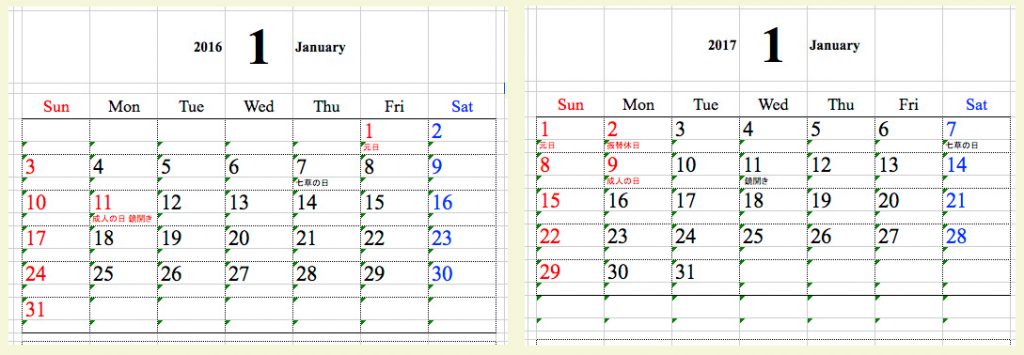

上の画像の左、2016年は成人の日の11日が「鏡開き」と一致したもので、ちょっと工夫して2つの文字列を1つのセルに入れることができました。残念なのは「鏡開き」の文字だけ黒にしたかったのですが、祝日の文字列はセル内の色が赤で統一となっています。次に上の右画像は2017年の例で、2日が「振替休日」になっているのが分かります。最後に苦労したのが、その月が何週あるかで罫線を自動で調整することです。上左が6週分、右が5週分で罫線がそれぞれに見合って引かれるようにしました。このロジックはExcelの「条件付き書式」で、6週目の日付欄が空欄であれば5週目の最下行を実線の罫線で綴じ、空欄でなければ6週目にも罫線を引くように設定しました。かなり、アクロバチックながら何とかものになりました。これで、自動化作戦もかなり進みました。

上の画像の左、2016年は成人の日の11日が「鏡開き」と一致したもので、ちょっと工夫して2つの文字列を1つのセルに入れることができました。残念なのは「鏡開き」の文字だけ黒にしたかったのですが、祝日の文字列はセル内の色が赤で統一となっています。次に上の右画像は2017年の例で、2日が「振替休日」になっているのが分かります。最後に苦労したのが、その月が何週あるかで罫線を自動で調整することです。上左が6週分、右が5週分で罫線がそれぞれに見合って引かれるようにしました。このロジックはExcelの「条件付き書式」で、6週目の日付欄が空欄であれば5週目の最下行を実線の罫線で綴じ、空欄でなければ6週目にも罫線を引くように設定しました。かなり、アクロバチックながら何とかものになりました。これで、自動化作戦もかなり進みました。

カテゴリー: IT/PC/HP関連

コメントする

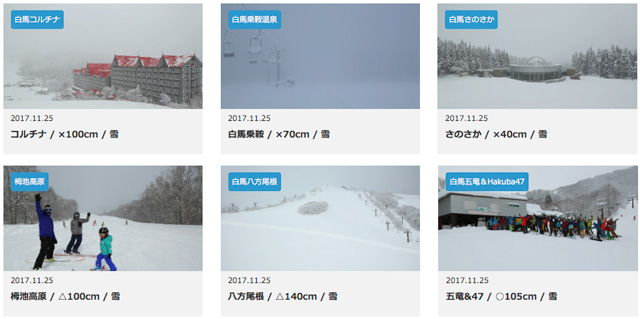

栂池スキー場、本日オープン!

安曇野・穂高は今シーズンまだ雪らしい雪は降っていませんが、北の白馬方面は11月ではないような降りっぷりのようです。本日は栂池スキー場がオープンした報がありました。例によって、本日の各スキー場の様子をスノーナビのサイトにリンクして、ゲレンデレポートを見れるようにしました。この時期としては珍しく1mを超える積雪のスキー場が多く、早くも賑わっているようです。まだ、麓のゲレンデまでは滑って下山できない模様ですが、この勢いだと12月の早い段階でフルオープンできそうな気配です。そうなれば、初滑りに出かけたいとも思っています。

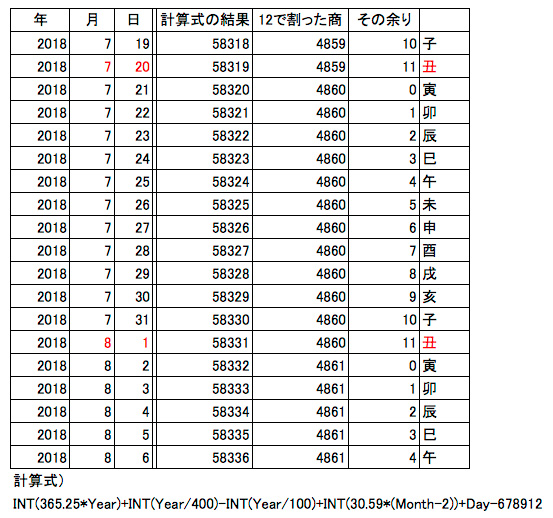

2018myカレンダー大作戦(その1)

そろそろ来年のカレンダーを作成する時期となりました。ここ数年、Excelでカレンダーを自動作成するファイルを試行錯誤し、昨年末にファイル公開しました。このファイルを使って来年のカレンダーを一通り作ることができるのですが、今年は更にバージョンアップを図ることにしました。従来のファイルでは、年号を入れるだけで月日の曜日割り振りや祝日の赤字表示まで自動で処理できます。しかしながら、祝日や夏至など暦の名前をその日付の下に自動表示するところまで至っていません。今年は是非これを自動処理できるよう、挑戦することにしました。幾つかの関門の中で、一番難しそうなのは土用の丑の日を自動で求めることです。本日、ネットであれこれ調べたところ、関係する計算式があるのを見つけました。早速、Excelでこの計算式をもとに検証してみました。ロジックは下記の計算式で修正ユリウス日を求めて、これを12で割り余りの値がそれぞれの干支に相当するのだそうです。これより2018年の土用の丑の日は7月20日と8月1日となり、来年の暦通りでした。一通り他の年度の丑の日を見ても、このロジックが正しいことが分かりました。年によって土用の丑の日は1日であったり、2日であったり、中には7月に2回の丑の日があって、これらはすべてこの計算式からの結果と一致しました。しめシメです。これで一歩、完全自動化に近づきました。

カテゴリー: IT/PC/HP関連

コメントする

製パンの型、新調

今日はうちのオバはんのネタで恐縮です。近頃、首都圏に行ってきたオバはんは新しいパンの型を購入してきました。何やら「かっぱ橋」と言う調理器具の専門店街であれこれ物色して買ったとのことです。そこで試運転で焼いた最初のパンがこの写真です。新しい型は従来使っていた2斤用(写真上部)の半分、1斤用で長さは半分ですが、高さや奥行きは従来よりも少し巾があるようです。焼き上がりは従来の半分の大きさに出血大サービスのおまけ付きと言った感じです。オバはんの説によると、パンの1斤には正確な寸法や重さの決まりはなく、ある店でこれが1斤と言えばそれでいいのだそうです。こうして、我が家の1斤は丁度焼き上がったこの大きさになりました。今まで、オバはんの焼くパンは型に蓋をかぶせずに焼き上げるイギリスパンで上に盛り上がるタイプが多かったのですが、新しい我が家の1斤のパンは蓋をした四角い形が似合うようです。さて味の方ですが、これは明朝、食べることにしています。焼き上がりが美味しいのでしょうが..、いつもは最初の1切れを除き冷凍保存して食べています。保存は冷凍に限るとオバはんは言ってます。

今日はうちのオバはんのネタで恐縮です。近頃、首都圏に行ってきたオバはんは新しいパンの型を購入してきました。何やら「かっぱ橋」と言う調理器具の専門店街であれこれ物色して買ったとのことです。そこで試運転で焼いた最初のパンがこの写真です。新しい型は従来使っていた2斤用(写真上部)の半分、1斤用で長さは半分ですが、高さや奥行きは従来よりも少し巾があるようです。焼き上がりは従来の半分の大きさに出血大サービスのおまけ付きと言った感じです。オバはんの説によると、パンの1斤には正確な寸法や重さの決まりはなく、ある店でこれが1斤と言えばそれでいいのだそうです。こうして、我が家の1斤は丁度焼き上がったこの大きさになりました。今まで、オバはんの焼くパンは型に蓋をかぶせずに焼き上げるイギリスパンで上に盛り上がるタイプが多かったのですが、新しい我が家の1斤のパンは蓋をした四角い形が似合うようです。さて味の方ですが、これは明朝、食べることにしています。焼き上がりが美味しいのでしょうが..、いつもは最初の1切れを除き冷凍保存して食べています。保存は冷凍に限るとオバはんは言ってます。