オリンピックに引き続いてのパラリンピックが本日、終わりました。これで東京五輪の全てが終焉です。この夏場、長い長いスポーツの祭典でした。オリンピックでは世界のアスリートが圧倒的なパフォーマンスでスポーツの頂点を競いました。パラリンピックではいろいろな障害を持つアスリートがそれぞれのクラスで信じられないほどのパフォーマンスを披露しました。人々に感動と勇気を与えた点ではオリンピックを凌ぐほどの盛り上がりだったと思います。新型コロナ蔓延のピークの中で何とか大過なく終了し、やれば出来ることを示した大会でもありました。世間では今大会の是是非の議論も絶えませんが、大会を支えた関係者、ボランティアの皆さんの並々ならぬ努力があっての大会であったことは間違いありません。そして参加した全てのアスリートの人々が報いられた感を強くした特別の大会でした。

あす9/5、無料配信「SMF」

今日の話題は新聞の地方版からです。昨年に続いて全公演が中止された「セイジ・オザワ松本フェステバル(SMF)」ですが、今年予定されていたオーケストラコンサートを無料配信するとの記事がありました。昨日3日、松本市内で収録された曲を昨日に引き続いて明日、YouTubeで無料公開するとのことです。詳細情報はリンク先にてご確認ください。

- 指揮:シャルル・デュトワ

- 演奏:サイトウ・キネン・オーケストラ

- 収録会場:キッセイ文化ホール

- 曲目:ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

ストラヴィンスキー:バレエ組曲《火の鳥》ほか

デュトワと言い、曲目と言い懐かしいですね。ぜひ視聴したいと思っています。明日の無料配信後はどうやら有料となるようです。この際、ご興味ある方はどうぞ。

原田マハ「リボルバー」を読む前に

たまに投稿する読書カテゴリーですが、今回はいつもの読書感想文ではなく、読む前の感想を記したいと思います。この本を手にしたのが昨日、3ヶ月ほど予約待ちしました。原田マハは好きな作家ですが、そのほとんどは芸術がらみで、本の装画からして天才画家「ゴッホ」を連想します。そしてタイトル、ゴッホの自殺がピンときました。さて、どんな内容なのか、予備知識を振り返り思いつくままに記すと、

たまに投稿する読書カテゴリーですが、今回はいつもの読書感想文ではなく、読む前の感想を記したいと思います。この本を手にしたのが昨日、3ヶ月ほど予約待ちしました。原田マハは好きな作家ですが、そのほとんどは芸術がらみで、本の装画からして天才画家「ゴッホ」を連想します。そしてタイトル、ゴッホの自殺がピンときました。さて、どんな内容なのか、予備知識を振り返り思いつくままに記すと、

- ゴッホは最も好きな画家の一人で、国内でのゴッホ展はじめ数カ所で見てきたが、ロンドン・ナショナルギャラリーの灯りの乏しい暗い部屋で天井からの自然光の中で観た「ひまわり」が一番の印象だ。

- 「ひまわり」はゴッホの代表作で、幾つかのバリエーションで色彩豊かに描かれ、おそらく10作品近くあろうかと思う。

- ゴッホの伝記の中で一番と言えば、やはり弟テオとの「ゴッホの手紙」だろう。おそらくこの小説でも重要なパートになると想像される。

- ゴッホはオランダ人だが活躍したのはフランス、とりわけアルル地方、ゴーギャンとの共同生活も偲ばれる。

- 天才画家ながら、生前に売れた絵はほんの数枚。支援のほとんどが画廊に勤めていた弟テオからとされ、ゴッホの自殺の後を追うように没しているのも痛ましい。

原田マハは芸術家の伝記めいた小説が多いですが、私の記憶として史実半分、フィクションが半分の創作ものがほとんどのように思います。今回はどんな切り口で描かれているのか、読む前からいろいろと想像してみました。

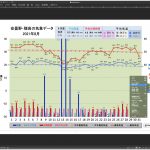

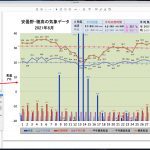

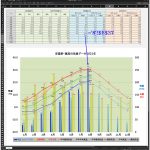

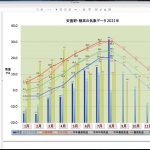

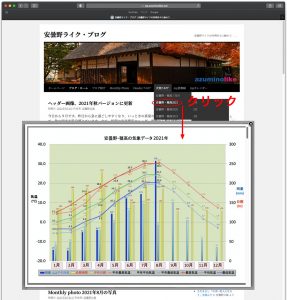

「天気アーカイブ」アップデート作業から

当ブログ、トップメニューの「天気アーカイブ」に2021年8月末締めの集計データをアップデートしました。右画像のようにメニューの赤マークした部分をクリックすると、2021年の全体グラフを表示し、月No.をクリックすると各月のデータへジャンプします。これは pdf ファイルで作られていて、各月、このpdfファイルをアップデートしています。本日のブログではこのファイルの更新作業について触れたいと思います。毎月1回、本作業をしているのですが、その方法をややもすると忘れがちで、ここにメモしておくことにしました。pdfファイルはWordのA4横サイズをpdf変換して作成しています。その作業のポイントを以下の4つの画像から順に説明すると、

当ブログ、トップメニューの「天気アーカイブ」に2021年8月末締めの集計データをアップデートしました。右画像のようにメニューの赤マークした部分をクリックすると、2021年の全体グラフを表示し、月No.をクリックすると各月のデータへジャンプします。これは pdf ファイルで作られていて、各月、このpdfファイルをアップデートしています。本日のブログではこのファイルの更新作業について触れたいと思います。毎月1回、本作業をしているのですが、その方法をややもすると忘れがちで、ここにメモしておくことにしました。pdfファイルはWordのA4横サイズをpdf変換して作成しています。その作業のポイントを以下の4つの画像から順に説明すると、

- ①Wordに8月分を貼付

- ②pdfの8月データ更新

- ③年間をExcelで作成

- ④pdfの年間データ更新

- 8月分のデータはExcelのグラフで出来ていて、この画像の画面コピーをクリップボード越しにWordに貼り付けます。

- 上記のWordファイルをpdf変換して8月分1枚のpdfを作り、これを年間のデータを纏めたpdfファイルの8月のページと差し替えます。

- 年間グラフの8月分は8月のデータが出揃うと、Excelシートで③の如く自動的に作図されます。

- 上記の8月データが更新された年間画像を1.〜2.と同じようにして1枚のpdfファイルを作って、それを④のように年間pdfファイルのトップページを差し替えます。

こうして出来上がったpdfファイルを最後にアップロードして完成です。

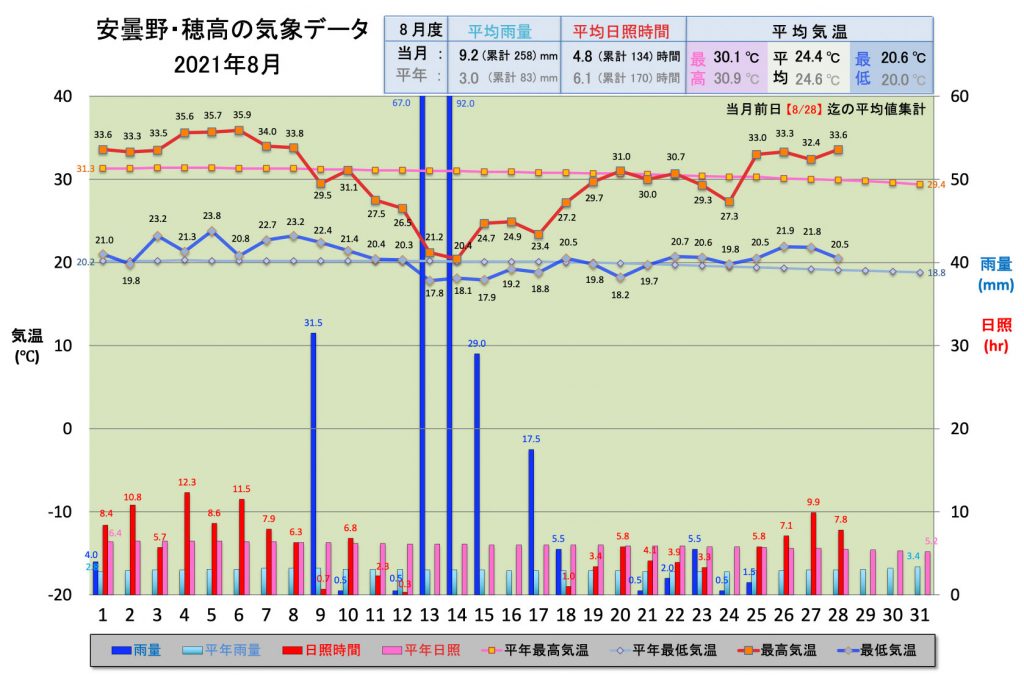

さて、先月8月の安曇野穂高の気象データですが、雨量が平年の3倍近くと多く、日照時間が逆に8割程度に落ち込んでいるのが特徴的ですね。気温は平年に較べて、前半は高くて中半は低く、そして後半はまた高くなっていて、実に不安定な1ヶ月でした。9月に入った現在は急に気温が下がり、この不安定な天候はまだまだ続くようです。

カテゴリー: IT/PC/HP関連

コメントする

ヘッダー画像、2021年秋バージョンに更新

今日から9月です。昨日から急に過ごしやすくなり、いっときの真夏の再来から解放されて、秋の到来を肌身感じています。さて、恒例の四半期毎のヘッダー画像の入替え時期となりました。例年同様、9月〜11月用の秋バージョンです。いつも通り、昨年の秋シーズンに撮った写真の中から選んで本日web登録しました。今回も写真8枚で、撮影日と簡単な説明を付けて以下に掲示しましたので、ご覧ください。また、上部メニューの「Headerアーカイブ」にも追記しました。今回のヘッダー画像は当ブログの秋バージョンとして、本日より以下の写真のランダム表示となりますので、よろしくご承知おき願います。

- 2020/9/28【八千穂高原の白樺林】

- 2020/9/30【収穫の秋、浅間山遠景】

- 2020/10/4【軽井沢アウトレットの夕べ】

- 2020/10/5【軽井沢塩沢湖のほとり】

- 2020/10/26【高瀬ダムの奥の紅葉】

- 2020/11/1【白馬岩岳から見る白馬三山】

- 2020/11/5【小川村からの北アルプス眺望】

- 2020/11/15【北穂高、里の秋】

Monthly photo 2021年8月の写真

今日で8月も終わりです。日中の最高気温は26.7℃とだいぶ凌ぎやすく、何となく秋の気配を感じる一日でした。さて、恒例の月例写真ですが、先月に引き続き今月もほとんど行楽をしなかったので、撮った写真の中で我が家の花にしました。写真の花は左からカルーナ、そして右が色違いのインパチェンスです。うちのオバはんが手入れしていて私は眺めるだけですが、この夏の花は可憐そうで実は強い陽射しの中で元気よく、とてもたくましく感じています。

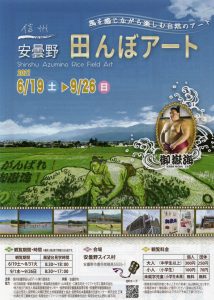

田んぼアート、御嶽海

水田をキャンバスに見立て、色の違う稲で絵を描く田んぼアートですが、今年は図柄を御嶽海にして登場しました。安曇野スイス村で開催中のこのイベントは一昨年に続いて今年が2回目です。この夏場のおよそ3ヶ月間、開催され、やぐらの上からその全貌が見える趣向となっています。今年も大人300円の入場料を払って、本日見てきました。右画像がいただいたパンフレット、下の4枚の写真は本日、撮ったものです。平日でしたが、晴れていたせいか結構の人がお登りさん、してました。見頃は7月上旬から8月中旬とのことで、ややピークを過ぎてはいましたが、堂々と立派な御嶽海が見れました。昨年はコロナで中断しましたが、今年から再開され、これからも夏の風物詩として定着するのかも知れませんね。本日は一人見でしたが、まあ楽しめました。

水田をキャンバスに見立て、色の違う稲で絵を描く田んぼアートですが、今年は図柄を御嶽海にして登場しました。安曇野スイス村で開催中のこのイベントは一昨年に続いて今年が2回目です。この夏場のおよそ3ヶ月間、開催され、やぐらの上からその全貌が見える趣向となっています。今年も大人300円の入場料を払って、本日見てきました。右画像がいただいたパンフレット、下の4枚の写真は本日、撮ったものです。平日でしたが、晴れていたせいか結構の人がお登りさん、してました。見頃は7月上旬から8月中旬とのことで、ややピークを過ぎてはいましたが、堂々と立派な御嶽海が見れました。昨年はコロナで中断しましたが、今年から再開され、これからも夏の風物詩として定着するのかも知れませんね。本日は一人見でしたが、まあ楽しめました。

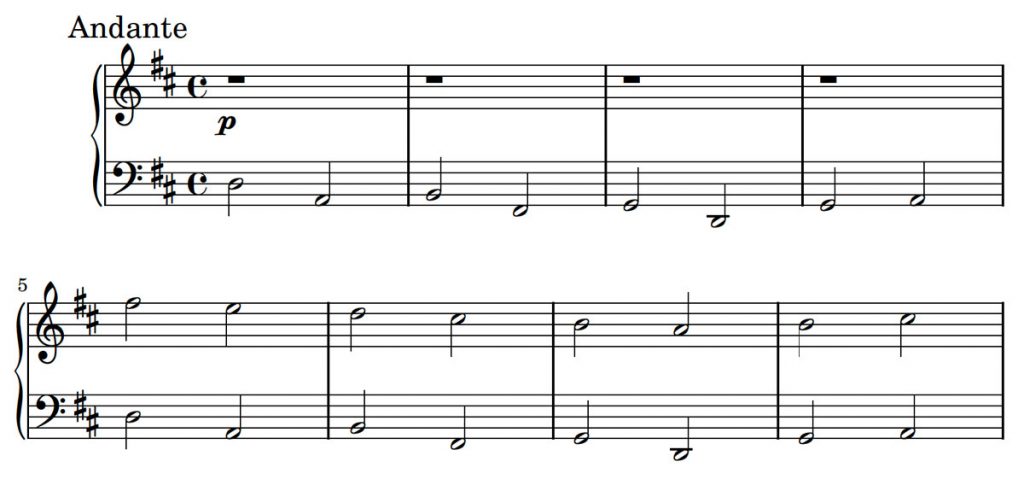

無料楽譜から「カノン」

このところ暑い日が続いています

8月下旬の今頃になって暑い日が続いています。下図は本日までの安曇野・穂高の気象データです。4日連続で真夏日、今日の最高気温は33.6℃でした。どうもオリンピックやパラリンピックになると暑くなるようで、競技も熱く燃えているようです。もう時期9月、涼しくなって欲しいものです。

光城山 に登りました

当ブログで山のカテゴリーを調べると、何と最新の投稿が昨年の11月でした。つまり今年は山に登っていないと言うことです。今更ながら自分でも驚きました。まあ、そう省みて、然らば今日はうちのオバはんとまずは近場の光城山に登ることにしました。毎年登っているので、1年ぶりの光城山です。歩いた距離はおよそ5km、約8,000歩、懐かしさを噛みしめての山歩きでした。最近は運動不足に全く馴染んでしまい、登山など気乗りさえしなかったのですが、現地の駐車場に到着して登山靴を履いたとたんにスイッチが入りました。朝、9時からのスタートは気温26℃、木漏れ日の山道はとても爽快でした。久しぶりの山登りですが、足には何ともなく呼吸だけが慣れない運動に当初、息切れしました。以下の写真は道中の様子です。晴れていたのですが、遠方の視界は今ひとつで取っておきの北アルプスの眺望は皆無でした。

でも、身も心も開放されて何とも充実した山歩きでした。やっぱり、信州は山ですね。ついでに山の上で収録したセミの鳴き声をYouTubeにアップロードしたので、右の写真をクリックしてご閲覧ください。

でも、身も心も開放されて何とも充実した山歩きでした。やっぱり、信州は山ですね。ついでに山の上で収録したセミの鳴き声をYouTubeにアップロードしたので、右の写真をクリックしてご閲覧ください。