昨年、自家菜園で味覚を楽しめた枝豆に今年も挑戦することにしました。ハンディポットで数週間、育てた苗を本日、畑に移植しました。昨年は種を直に畑に蒔いて鳥に食べられてしまった経験から、今回は苗移植しました。数は昨年よりも倍以上の35株相当で、植えたそばから大収穫を期待していますが、どうなりますやら。落花生は収穫までが長く、作付けスペースも限られため、今年は栽培を断念しました。

昨年、自家菜園で味覚を楽しめた枝豆に今年も挑戦することにしました。ハンディポットで数週間、育てた苗を本日、畑に移植しました。昨年は種を直に畑に蒔いて鳥に食べられてしまった経験から、今回は苗移植しました。数は昨年よりも倍以上の35株相当で、植えたそばから大収穫を期待していますが、どうなりますやら。落花生は収穫までが長く、作付けスペースも限られため、今年は栽培を断念しました。

枝豆、苗移植

花咲く、癒しスポット

週末はお客さんが見えて、あいにくの天気の中、安曇野エリアをご案内しました。草花にご興味がある由、本日は近場のイングリッシュガーデンに行きました。大町市にあるラ・カスタと言う商業施設で、苗木の即売場を兼ねた癒し系の庭園です。1日100人限定の事前予約の要るガーデンですが、予約もせずに入園したものの厚かましく平然と入れるか否かは人それぞれのようです。この種に苦手な私は、わが4人組の最後に肩をすくめて入りました。中はちょっとした運動場並の広さで、のんびりと散策するには程よい感じです。この時期ならではの花が咲き、よく手入れされた庭園は気持ちよい限りです。お城風の館には化粧品の即売場もあって、全体的には女性好みの佇まいでした。小雨でしっとりと濡れる小径の脇を彩る花や樹木を眺め、おぼつかない名前に翻弄されながらも楽しいひとときでした。季節に合わせて、リピートしてもよさそうなガーデンです。

週末はお客さんが見えて、あいにくの天気の中、安曇野エリアをご案内しました。草花にご興味がある由、本日は近場のイングリッシュガーデンに行きました。大町市にあるラ・カスタと言う商業施設で、苗木の即売場を兼ねた癒し系の庭園です。1日100人限定の事前予約の要るガーデンですが、予約もせずに入園したものの厚かましく平然と入れるか否かは人それぞれのようです。この種に苦手な私は、わが4人組の最後に肩をすくめて入りました。中はちょっとした運動場並の広さで、のんびりと散策するには程よい感じです。この時期ならではの花が咲き、よく手入れされた庭園は気持ちよい限りです。お城風の館には化粧品の即売場もあって、全体的には女性好みの佇まいでした。小雨でしっとりと濡れる小径の脇を彩る花や樹木を眺め、おぼつかない名前に翻弄されながらも楽しいひとときでした。季節に合わせて、リピートしてもよさそうなガーデンです。

花咲く、浅間外輪山

梅雨どきの小康状態の中、天気が良さそうな今日を選び、山登りに出かけました。山仲間6人で朝、5時半に出発して浅間山・外輪山の登山口である高峰高原に7時に到着し、ここからトウミの峯、黒斑(くろふ)山、蛇骨岳、仙人岳の浅間を取り巻く外輪山を巡り、Uターンして午後1時に下山しました。天気も良好で浅間山や下界も見渡せました。道中には草花も咲き乱れ、この時期としては気中にハビコる虫も少なく、楽しくハイキングできました。帰路は今年のバリスタ国際コンクールで優勝者を輩出した「丸山コーヒー小諸店」に立ち寄って様子見した後、上田市の鹿教湯(かけゆ)温泉に浸かって夕刻、帰宅しました。このところ家に閉じこもっていましたが、久方ぶりのエクササイズで少し元気がでたようです。

梅雨どきの小康状態の中、天気が良さそうな今日を選び、山登りに出かけました。山仲間6人で朝、5時半に出発して浅間山・外輪山の登山口である高峰高原に7時に到着し、ここからトウミの峯、黒斑(くろふ)山、蛇骨岳、仙人岳の浅間を取り巻く外輪山を巡り、Uターンして午後1時に下山しました。天気も良好で浅間山や下界も見渡せました。道中には草花も咲き乱れ、この時期としては気中にハビコる虫も少なく、楽しくハイキングできました。帰路は今年のバリスタ国際コンクールで優勝者を輩出した「丸山コーヒー小諸店」に立ち寄って様子見した後、上田市の鹿教湯(かけゆ)温泉に浸かって夕刻、帰宅しました。このところ家に閉じこもっていましたが、久方ぶりのエクササイズで少し元気がでたようです。

伊集院静「 愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない」「いねむり先生」を読んで

題記の本を読んだ。伊集院静は今まで、エッセイや旅行記を読んだことはあるが、小説は初めてで、このところ慣れ親しんだ女流作家の雰囲気を一変させる書き振りだ。

「 愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない」は図書館の新刊コーナーで見つけ、帯に自伝的長編とあって興味をそそられた。弟そして妻の早逝で深く傷つきギャンブルに身を投じて彷徨う中、三人の愚者や「いねむり先生」との交流と死別を通して、人間の愚かさや生きることの辛さ、哀しみを切々とうたいあげている。作者自身の自己喪失と復活の再生物語なのであるが、どこまでが創作なのかふと気になる小説だった。

「いねむり先生」は「愚者...」の中にも出てくる実在作家で、作者の伊集院静がどん底で喘ぐ中、心の拠り所として先生を慕いながら再起していく物語が描かれている。前者の新刊小説が半生を描いたものならば、後者は象徴的な過去の出来事にフォーカスした捉え方の感がする。前者は走馬灯のように時間が流れ、後者はスローなテンポでじっくりと精神の病魔までリアルに描かれている。同じ境遇の主人公の描写でも、前者では野放図な無頼漢、後者は傷つきやすい傷心者の如く描かれているのが印象的だ。

「いねむり先生」は「愚者...」の中にも出てくる実在作家で、作者の伊集院静がどん底で喘ぐ中、心の拠り所として先生を慕いながら再起していく物語が描かれている。前者の新刊小説が半生を描いたものならば、後者は象徴的な過去の出来事にフォーカスした捉え方の感がする。前者は走馬灯のように時間が流れ、後者はスローなテンポでじっくりと精神の病魔までリアルに描かれている。同じ境遇の主人公の描写でも、前者では野放図な無頼漢、後者は傷つきやすい傷心者の如く描かれているのが印象的だ。

玉ねぎ&ニンニク収穫

晩酌、夏バージョン

梅雨入りで雨模様の日が続く、安曇野です。暑さも控え目で凌ぎ易いとは言え、すっかり夏モードの短パンにTシャツの時期となりました。晩酌も夏バージョンになって、私ごのみのジンベースの始まりです。と言っても、還暦を機に休肝日を設けて飲酒は週末の3日間に限定しました。現役の時は疲れを癒すとか、ご褒美とか、気分転換とか何かと理由付けすることにも飽き、気ぜわな毎日を当たり前のように晩酌していました。リタイア後は全くの気ままな日々となり、アルコールに癒されると言うよりもむしろ毎日のアルコール疲れを払拭するために、休肝日を設けた次第です。そこで、毎日が日曜日が如くの曜日感覚にメリハリを付けるために原則、週末のみに晩酌することにしました。と言うことで本日、金曜日は5日ぶりの解禁日です。

夏バージョンよろしく、ジントニックの夕べが始まりました。氷たっぷりのグラスに絞ったレモンとジンを入れトニックウォーターでステアすると出来上がりです。ジントニックは初めて行くバーで注文する定番と言われ、その店の腕前を知る一番の方法だと教わりました。カクテルうんちくは計り知れませんが、私としては単にトニックウォーターは瓶詰めを選び、グラスも含めてよく冷やし込むことにしています。気分の乗った日は、おかわりせずにマティーニに切り替えることも多く、晩酌はジンベースがメインの時機となりました。

夏バージョンよろしく、ジントニックの夕べが始まりました。氷たっぷりのグラスに絞ったレモンとジンを入れトニックウォーターでステアすると出来上がりです。ジントニックは初めて行くバーで注文する定番と言われ、その店の腕前を知る一番の方法だと教わりました。カクテルうんちくは計り知れませんが、私としては単にトニックウォーターは瓶詰めを選び、グラスも含めてよく冷やし込むことにしています。気分の乗った日は、おかわりせずにマティーニに切り替えることも多く、晩酌はジンベースがメインの時機となりました。

福音館書店「絵本作家のアトリエ3」を読んで

図書館の新刊コーナーで見かけた題記の本を読んだ。と言うか、以前から創作家の仕事場に興味があって、およそどんな佇まいをしているのか楽しみに家でくつろぎながら観た。構成は14人の絵本作家を取材して編集されたもので、意外と多くの作家が仕事場を未公開にしていてアトリエの実像が見えにくく、消化不良だった。期待はずれだった反面、本の内容は各作家の半生と代表作の紹介で、絵本作家はいろいろとバラエティに富んだ人々である印象を持った。図書館では児童コーナーがあって、ついでにこの本の紹介する絵本で興味の持てそうなものを5冊ほど借りて併読してみた。なるほど、その絵本の背景を知ると、また違った味わいがあった。一番、気に入った絵本は甲斐信枝(のぶえ)の「雑草のくらし」で、これは児童書ではなく生命の衰退を草の世界で捉えた科学書であり、衝撃を覚えた。

図書館の新刊コーナーで見かけた題記の本を読んだ。と言うか、以前から創作家の仕事場に興味があって、およそどんな佇まいをしているのか楽しみに家でくつろぎながら観た。構成は14人の絵本作家を取材して編集されたもので、意外と多くの作家が仕事場を未公開にしていてアトリエの実像が見えにくく、消化不良だった。期待はずれだった反面、本の内容は各作家の半生と代表作の紹介で、絵本作家はいろいろとバラエティに富んだ人々である印象を持った。図書館では児童コーナーがあって、ついでにこの本の紹介する絵本で興味の持てそうなものを5冊ほど借りて併読してみた。なるほど、その絵本の背景を知ると、また違った味わいがあった。一番、気に入った絵本は甲斐信枝(のぶえ)の「雑草のくらし」で、これは児童書ではなく生命の衰退を草の世界で捉えた科学書であり、衝撃を覚えた。

玉ねぎ、初収穫

バラ祭りコンサート

昨日、美術館内で開催された題記のコンサートに行ってきました。梅雨の曇天の中、自転車で出かけました。演奏者は近隣に住むピアニストとクラリネット奏者で、なかなかの腕前でした。プログラムはクラシックの小品とポピュラー・スタンダードの馴染み曲が聴けました。最前列に陣取って久しぶりのクラリネットの音色に酔いしれました。フィナーレはモンティの「チャルダッシュ」でこちらに来て、ヴァイオリンとマンドリン演奏に次いで3度目の出会いでした。クラリネット版もなかなか面白く聴くことができました。思えば、私も学生時代にクラリネットを購入して信州へ引越す前まで所有していました。妻帯者になってからは吹くことを止めて久しく、今、手にしたらきっと音もでないだろうなあ、などと思いを馳せました。

昨日、美術館内で開催された題記のコンサートに行ってきました。梅雨の曇天の中、自転車で出かけました。演奏者は近隣に住むピアニストとクラリネット奏者で、なかなかの腕前でした。プログラムはクラシックの小品とポピュラー・スタンダードの馴染み曲が聴けました。最前列に陣取って久しぶりのクラリネットの音色に酔いしれました。フィナーレはモンティの「チャルダッシュ」でこちらに来て、ヴァイオリンとマンドリン演奏に次いで3度目の出会いでした。クラリネット版もなかなか面白く聴くことができました。思えば、私も学生時代にクラリネットを購入して信州へ引越す前まで所有していました。妻帯者になってからは吹くことを止めて久しく、今、手にしたらきっと音もでないだろうなあ、などと思いを馳せました。

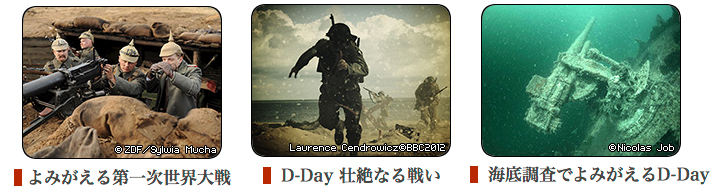

NHK BS「世界大戦ドキュメンタリー」を観て

5/31(土)から6/5(木)までの六日間、NHK BS1で世界大戦のドキュメンタリー番組が放映された。連ドラ予約で録画して本日までにこれを観た。前半の2日間は開戦100年となる第1次世界大戦をドイツの公共放送局が、後半4日間は70年前のノルマンディー上陸作戦を英国BBCとフランスの会社がそれぞれ制作した。ともに節目の年になるのと、ノルマンディー上陸作戦は6月6日が決行日(D-Day)であり、より臨場感があった。

第一次世界大戦は化学兵器を含めた近代兵器の投入によって過去に類のない大量殺戮が行われた。日本では第二次世界大戦の陰になって印象が薄いが、むしろ第一次世界大戦の方が仏では3倍、英では5倍の死傷者が出て凄惨な戦いであった。ノルマンディー上陸作戦は連合国の25万の将兵と7千隻の艦艇を投入した大規模な陸海空軍共同作戦で、大戦の欧州での勝敗を決定づけた。その2年前の1942年にも上陸作戦を決行したが、5千人以上の犠牲者を出して失敗に終わっている。その後、2年をかけて徹底した情報収集と計画遂行をし実行していった様を目の当たりにした。作戦に成功したとは言え、初日だけで数千人の戦死者が出、上陸後の2ヶ月間に及ぶノルマンディー攻防での全体死傷者数は今だ明らかになっていないようだ。仏の会社のドキュメンタリーでは水中撮影ロボットや潜水艇を駆使して“作戦の記憶”を海底から掘り起こし、これまで知りえなかった機雷によって沈められた連合軍船団の夥しい船舶の傷痕を鮮明に映し出している。

第一次世界大戦は化学兵器を含めた近代兵器の投入によって過去に類のない大量殺戮が行われた。日本では第二次世界大戦の陰になって印象が薄いが、むしろ第一次世界大戦の方が仏では3倍、英では5倍の死傷者が出て凄惨な戦いであった。ノルマンディー上陸作戦は連合国の25万の将兵と7千隻の艦艇を投入した大規模な陸海空軍共同作戦で、大戦の欧州での勝敗を決定づけた。その2年前の1942年にも上陸作戦を決行したが、5千人以上の犠牲者を出して失敗に終わっている。その後、2年をかけて徹底した情報収集と計画遂行をし実行していった様を目の当たりにした。作戦に成功したとは言え、初日だけで数千人の戦死者が出、上陸後の2ヶ月間に及ぶノルマンディー攻防での全体死傷者数は今だ明らかになっていないようだ。仏の会社のドキュメンタリーでは水中撮影ロボットや潜水艇を駆使して“作戦の記憶”を海底から掘り起こし、これまで知りえなかった機雷によって沈められた連合軍船団の夥しい船舶の傷痕を鮮明に映し出している。

3カ国で制作されたドキュメンタリーを観ていずれも戦争の悲惨さ、とりわけ20−30代の多くの兵士が犠牲となっているのが痛まれる。作戦に従事し生き残った人の回想では、皆誰もが祖国のために死を覚悟し絶対に生き残れないことの述懐が印象的であった。昨年読んだ特攻隊員関係の本も然り、大戦はまさに世界中の若者が苦闘し壮絶な記録を刻んだ歴史であることを改めて感じた。